什麼是協同(coroutine)?

Lua 協同程序(coroutine)與線程比較類似:擁有獨立的堆棧,獨立的局部變量,獨立的指令指針,同時又與其它協同程序共享全局變量和其它大部分東西。

協同是非常強大的功能,但是用起來也很複雜。

線程和協同程序區別

協程是編譯器級別的,線程是操作系統級別的,在多處理器情況下,多線程程序同時運行多個線程;而協同程序是通過協作來完成,在任一指定時刻只有一個協同程序在運行,並且這個正在運行的協同程序只在必要時才會被掛起。這樣Lua的協程就不能利用現在多核技術了。

coroutine優缺點分析

上面對coroutine有個基本的瞭解,因此大家都會象我一樣去想,為什麼要用coroutine?先研究下優點

每個coroutine有自己私有的stack及局部變量。

同一時間只有一個coroutine在執行,無需對全局變量加鎖。

順序可控,完全由程序控制執行的順序。而通常的多線程一旦啓動,它的運行時序是沒法預測的,因此通常會給測試所有的情況帶來困難。所以能用coroutine解決的場合應當優先使用coroutine。

再看缺點,研究coroutine缺點之前,我尋找了一下Lua中為什麼實現coroutine的一些説明。在巴西人寫的paper Coroutines in Lua(pdf)中解釋了幾個原因:

Lua是ANSI C實現的,ANSI C並不包含thread的實現,因此如果要在Lua增加thread的支持就要使用操作系統本地的實現,這樣會造成通用的問題。同時也會使Lua變得臃腫。因此Lua選擇了在ANSI C上實現的coroutine。

Lua主要設計目的之一是給C調用,如果Lua內部又有多線程實現的話會造成C調用狀態的混亂,而只提供coroutine層面的掛起則可以保持狀態的一致性。

以上這些理由都是基於Lua特殊的原因而使用的,並不是很通用的原因。我們也瞭解到,coroutine實際上是一種古老的設計模式,它在60年代就已經定型,但是現代語言很少有重視這個特性,目前可以舉例的有Windows的fibers, Python的generators

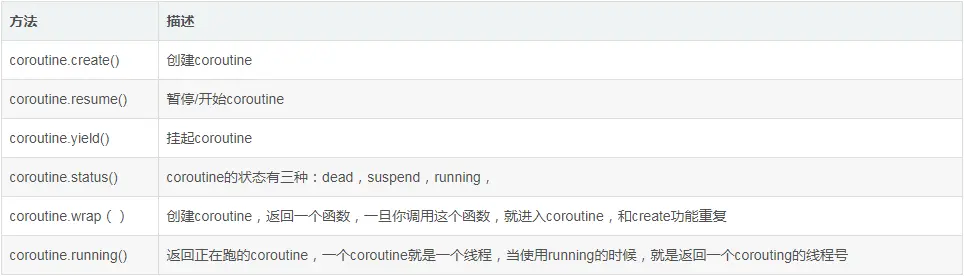

基本語法:

簡例:

--定義協同函數 (匿名函數)

cor = coroutine.create(

function(a,b)

print(a+b)

coroutine.yield() --掛起

print(a-b)

end

)

--調用協同函數,,(暫停、繼續)

res=coroutine.resume(cor,10,20)

--接收的參數第一個是是否成功執行,後面的才是協程運行的返回值

print(res)

print("Czhenya的協程")

--繼續運行協程,不需要傳遞參數,即使傳遞也只使用第一次傳的參數

coroutine.resume(cor)

--協程的狀態 suspended(掛起,暫停) running(運行) date(死亡,結束)

print(coroutine.status(cor))

--協程運行完成後不能再次啓動

coroutine.resume(cor)

--[[ 輸出是 :

30

true

Czhenya的協程

-10

dead

--]]