作為產品開發全流程的技術風險管控實踐,TR(Technical Review,技術評審)自然是IPD流程中不可或缺的一環。

接下來我們需要明確:TR評審是什麼?

一般TR評審是團隊對技術方案、設計輸出、驗證結果做的系統性審查,主要確保產品的技術路線合規、性能達標、可製造性可控,避免因技術問題導致開發返工、成本超支或上市延期。

一、TR評審在IPD中有什麼作用?

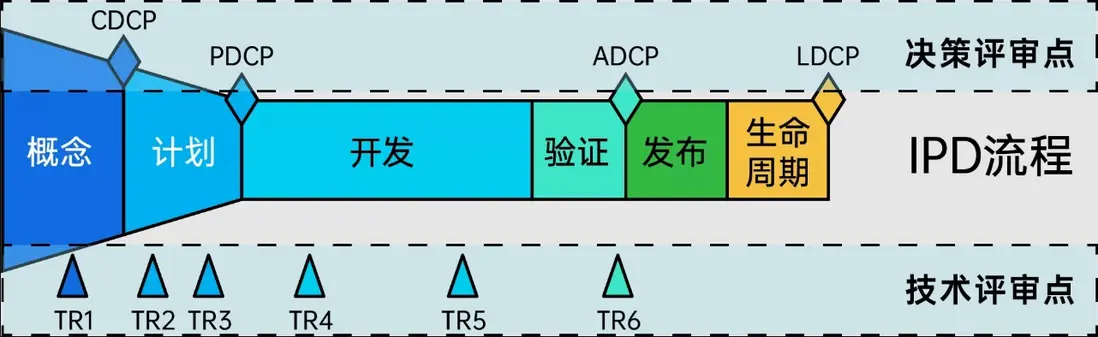

在IPD中,TR評審貫穿產品開發的概念、計劃、開發、驗證、發佈五大階段,與DCP決策評審共同實現對產品開發流程的雙重管控:

- DCP關注“從商業決策角度看,對這一產品開發項目是否繼續投入資源”;

- TR則關注“從技術決策角度看,當前的產品技術是否可行、是否滿足要求”。

通過TR評審,開發團隊能提前識別技術風險,確保設計符合需求規格、行業標準,在保障技術輸出質量的同時,沉澱技術經驗,反哺後續產品開發。

明確了 TR 評審在 IPD 流程中的關鍵作用後,更需要聚焦其落地細節:不同階段的TR評審究竟關注哪些核心重點?

二、TR評審關注哪些重點?

IPD體系通過標準化的評審節點給出了清晰答案:TR評審通常分為6個關鍵節點(TR1-TR6),不同階段對應不同的技術輸出物與評審焦點,以下為核心階段的詳細拆解:

| 評審節點 | 對應IPD階段 | 評審時機 | 核心評審內容 | 輸出成果 |

|---|---|---|---|---|

| TR1(產品包需求和概念評審) | 概念階段 | 概念方案形成後、CDCP評審前 | 1.產品需求匹配度2.技術概念可行性3.風險初步評估 | 《TR1產品需求包和概念評審報告》《產品需求確認表》《風險清單(初稿)》 |

| TR2(需求分解和規格評審) | 計劃階段 | 項目計劃制定後、PDCP評審前 | 1.需求分解完整性2.技術規格書(SRS)合理性3.研發資源匹配度 | 《TR2需求分解與規格評審報告》《需求分解文檔》《技術規格書(SRS)》 |

| TR3(總體方案評審) | 計劃階段 | 詳細設計啓動前 | 1.總體技術方案完整性2.設計規格書(SDS)與總體方案的一致性3.關鍵零部件選型適配性4.可製造性(DFM)、可維修性(DFR)初步評估 | 《TR3總體方案評審報告》《總體技術方案文檔》《DFM/DFR檢查清單》 |

| TR4(模塊/系統評審) | 開發階段 | 詳細設計完成後、樣件製作前 | 1.模塊詳細設計合規性2.系統集成方案可行性3.設計仿真驗證結果與BOM完整性、合規性 | 《TR4模塊/系統設計評審報告》《系統集成方案文檔》《BOM審核表》 |

| TR5(樣機評審) | 開發階段 | 樣件製作完成後、測試啓動前 | 1.樣件與設計輸出一致性2.樣機核心功能驗證初步結果3.測試方案細化4.測試資源準備 | 《TR5樣機評審報告》《樣機功能驗證初步報告》《測試執行計劃》 |

| TR6(小批量評審) | 驗證階段 | 測試完成後、發佈準備前 | 1.小批量測試結果分析2.問題整改方案有效性3.批量生產技術可行性 | 《TR6小批量生產可行性評審報告》《測試結果分析報告》《問題整改計劃》 |

三、TR評審實操流程

清晰了各 TR 節點的評審重點與輸出要求後,下一步需落地到具體執行層面——如何通過規範流程確保評審實效?

1.評審前準備

首先要做評審的材料準備,需要技術負責人提前3-5個工作日提交“評審包”,包含:

- 核心輸出物,如設計方案、仿真報告、測試數據等;

- 自評報告,包括已識別的問題、整改建議;

- 評審檢查清單。

其次,評審組長需確認關鍵角色是否參會,若有缺席,則需提前安排替代人員,避免評審流於形式。

如有複雜項目,可以先組織研發內部預評審,解決基礎問題後再提交TR評審,進一步提升評審效率。

2.評審會召開

評審會召開時,需要由評審會主持人開場,明確此次會議的議程、評審目標以及評審標準。

隨後由技術負責人進行相關評審內容的彙報,評審小組需投票確認。

會議過程中需要注意的是,要避免“議而不決”,若出現爭議問題,需當場明確責任人及解決時限,會後由專人跟蹤處理,確保評審不卡殼。

3.會後跟蹤,確保問題閉環

會後,需要在24小時內發佈評審報告,明確問題清單、責任人、整改時限、驗證方式,讓整改有據可依。

根據報告產出的內容,需要技術負責人按計劃推進整改,逾期未完成需升級至IPD項目組;整改完成後需提交驗證材料,由評審小組抽樣複核,確保問題徹底解決。

在IPD流程中,有一系列規範的實踐標準保障TR評審的落地,我們也更需迴歸TR評審的本質價值——不是發現問題,而是提前規避風險。

各個企業在落地TR評審時,也需避免陷入重流程輕實效的誤區,結合產品特性靈活調整評審節點與評審內容,最終實現技術合規、質量可控、成本優化的產品研發目標。