就目前調研下來的功能來説。開發AI智能體,入門選langchain沒錯,架構很成熟,能力很強,基本上所有的場景都可以覆蓋,可以很好管理起大型的AI應用架構。而且js、java、python各種語言都支持。

上手很快,但是用好的話還是多花些時間學習他的底層實現邏輯。

這篇文檔,會介紹一下AI應用開發的一些基礎知識。

- 連接模型

- MCP的介紹以及如何實現MCP客户端、服務端

- 工具調用

- 智能架構分析

- langchain的介紹以及幾種應用模式

- LangGraph原理分析

這篇僅僅是一個入門引導,告訴你所用到的基礎知識,每一模塊需要你自己再去深入研究學習。

1. 連接大模型

這個比較好理解,就是通過API接口調用大模型服務。

1.1 使用接口連接大模型

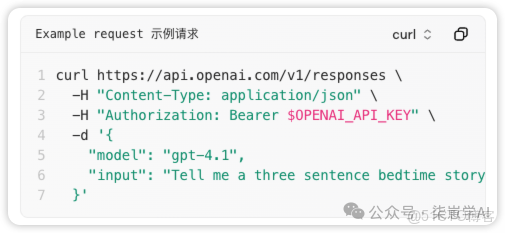

模型就是一個在線的服務。可以通過API接口,用http調用模型。

官方文檔:https://platform.openai.com/docs/api-reference/introduction

幾個重要的參數:

- model 模型

- prompt 提示詞

- input 用户輸入

- temperature 温度,範圍在0到2之間。越大輸出內容的隨機性越高。

- tools 工具,支持工具調用的模型可以傳此參數,讓模型選擇需要執行的工具。

- max_tool_calls 最大工具調用次數,一次響應中可處理的對內置工具的總調用次數上限。此最大次數適用於所有內置工具調用的總和

請求案例:

輸出內容:

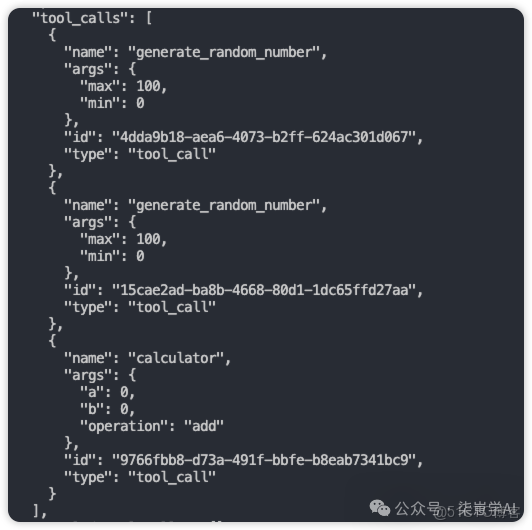

如果有工具調用,會輸出tool_calls,內容是需要調用的工具以及參數:

1.2 官方封裝的SDK

OpenAI官方封窗的SDK,可以簡化調用步驟。也有的平台自己封裝了一層,例如ollama,會有一些參數的差異。

https://platform.openai.com/docs/libraries?language=javascript

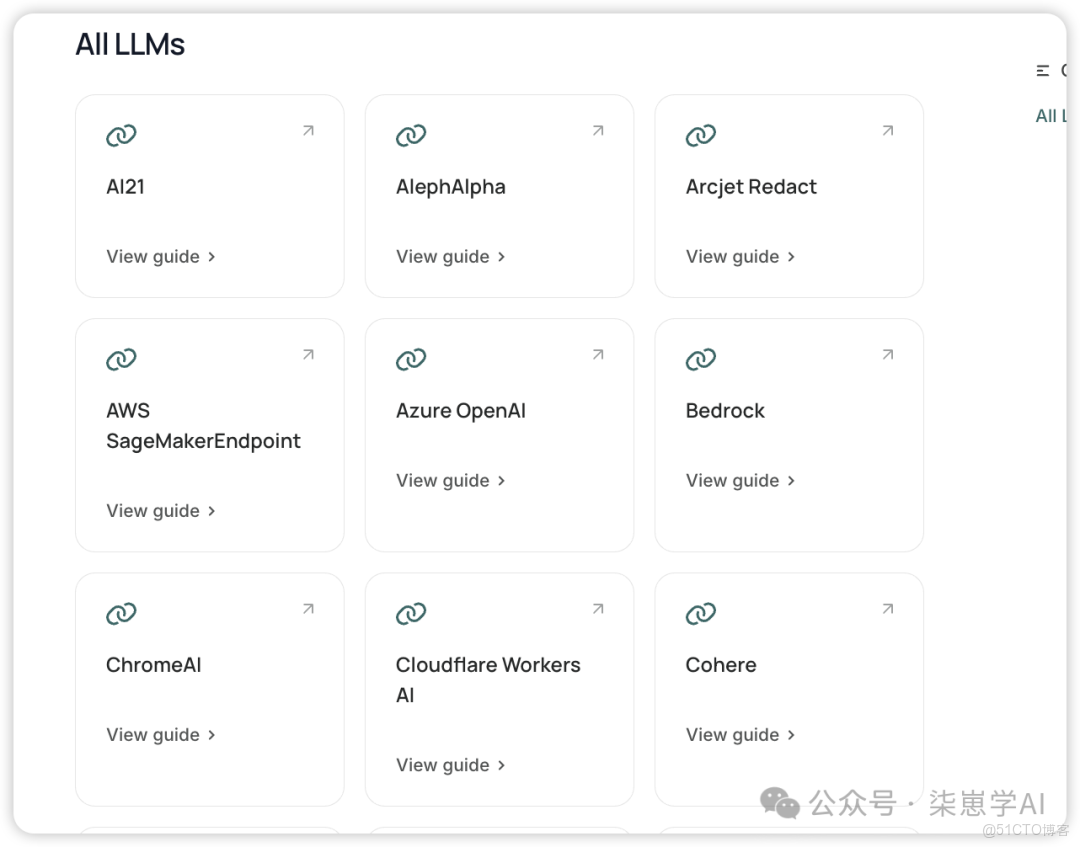

langchain也有專門的llm包。主流的模型基本都支持。

文檔地址:https://docs.langchain.com/oss/javascript/integrations/llms

2. 理解工具調用

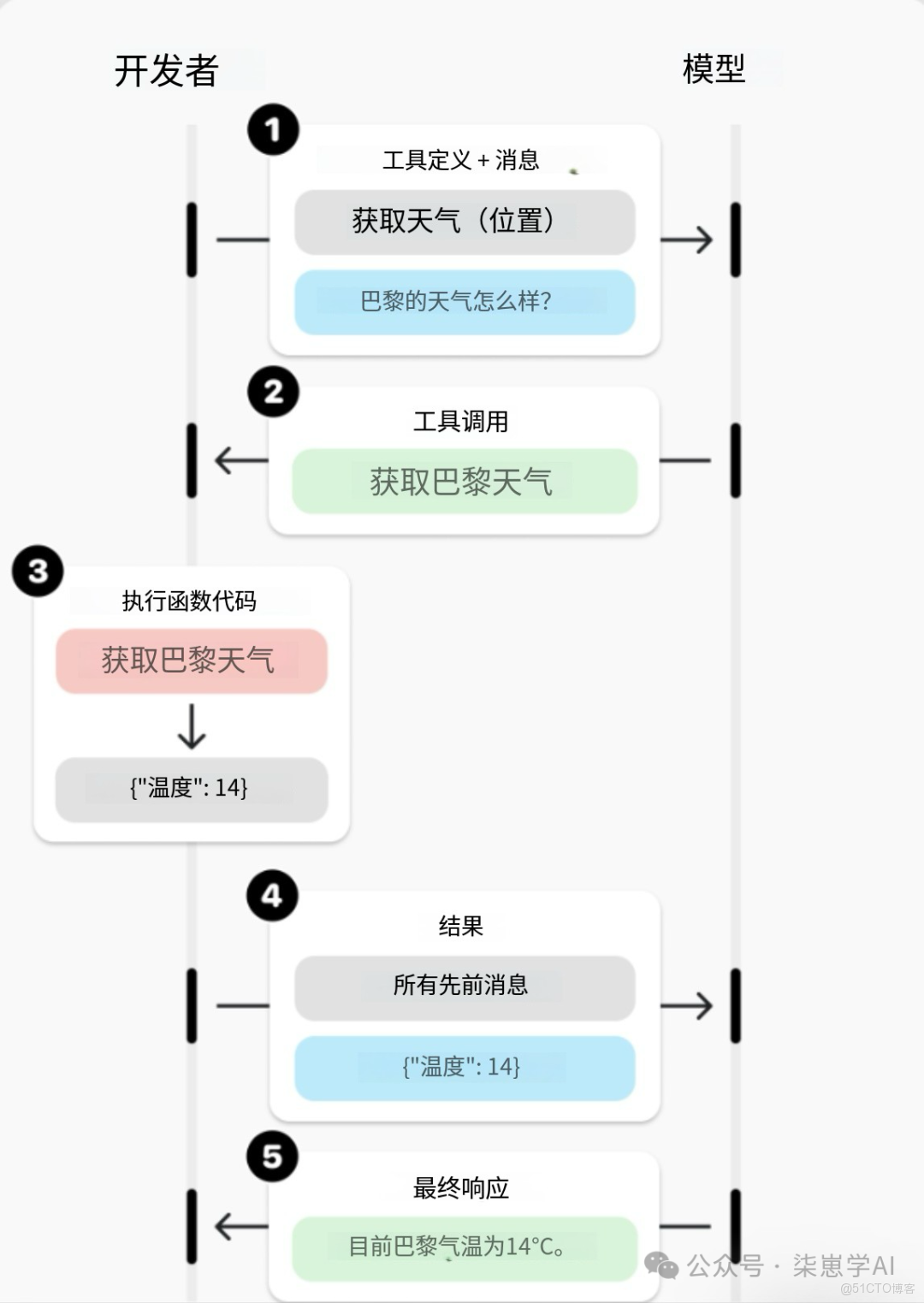

工具調用是應用程序與模型之間的多輪對話:

流程:

- 定義工具(函數)

- 告訴 LLM 有哪些工具可用

- 用户提問

- LLM 決定是否調用工具

- 執行工具並返回結果

- LLM 基於結果生成最終答案

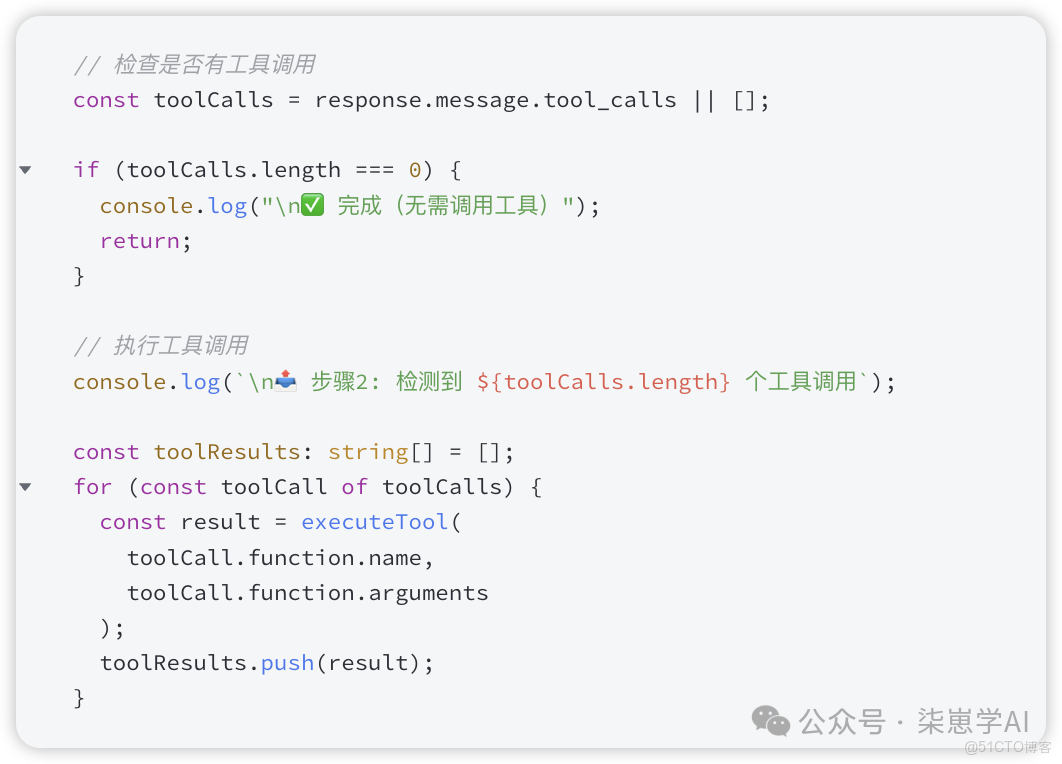

工具調用最重要的2步就是

- 定義工具

- 根據模型相應結果,執行工具

這就是如何把工具的定義和執行,獨立管理起來。並使用一個協議通用化,讓所有的大模型都可以調用,這就是的MCP協議誕生。

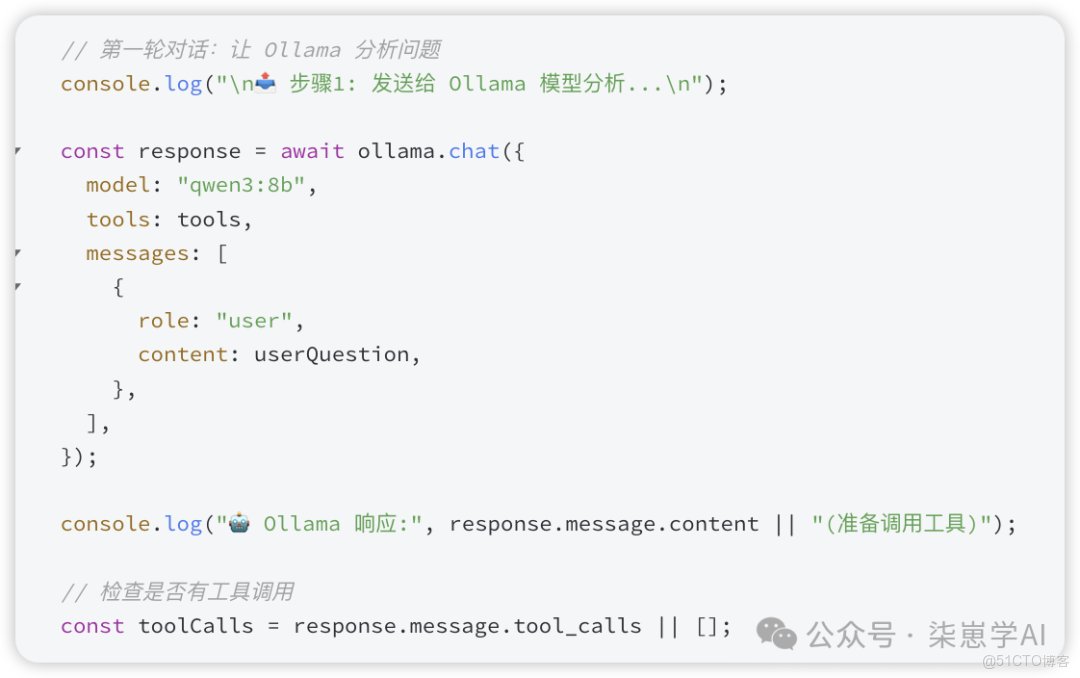

用代碼演示一下:這裏是放了幾個關鍵的代碼。

3. 理解MCP協議

大模型的工具調用,使用JSON Schema 來定義參數結構,告訴大模型,有哪些工具使用,模型會根據用户的意圖選擇合適的工具調用。

MCP是一個模型上下文協議。顧名思義,它只是一個協議。類似Http協議一樣。是一個通信規則。大家都遵守這個規則,這樣每個人開發的工具,只要遵守這個協議,大家都能使用。極大的加速生態的發展。

藉助MCP,模型可以連接數據源(例如本地文件、數據庫)、工具(搜索引擎、計算器)和工作流(例如專用提示詞),從而使它們能夠獲取關鍵信息並執行任務。

MCP的官方文檔:https://modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro

3.1 MCP又分為客户端和服務端。

- 服務端:负責提供能力,如搜索、數據庫訪問或執行命令;

- 客户端:负責連接模型與這些服務端,實現上下文擴展與工具調用。

如果用上面的工具調用對比

- 服務端提供工具的定義+工具的實際執行。

- 客户端負責將工具的傳遞給模型,執行工具的調用

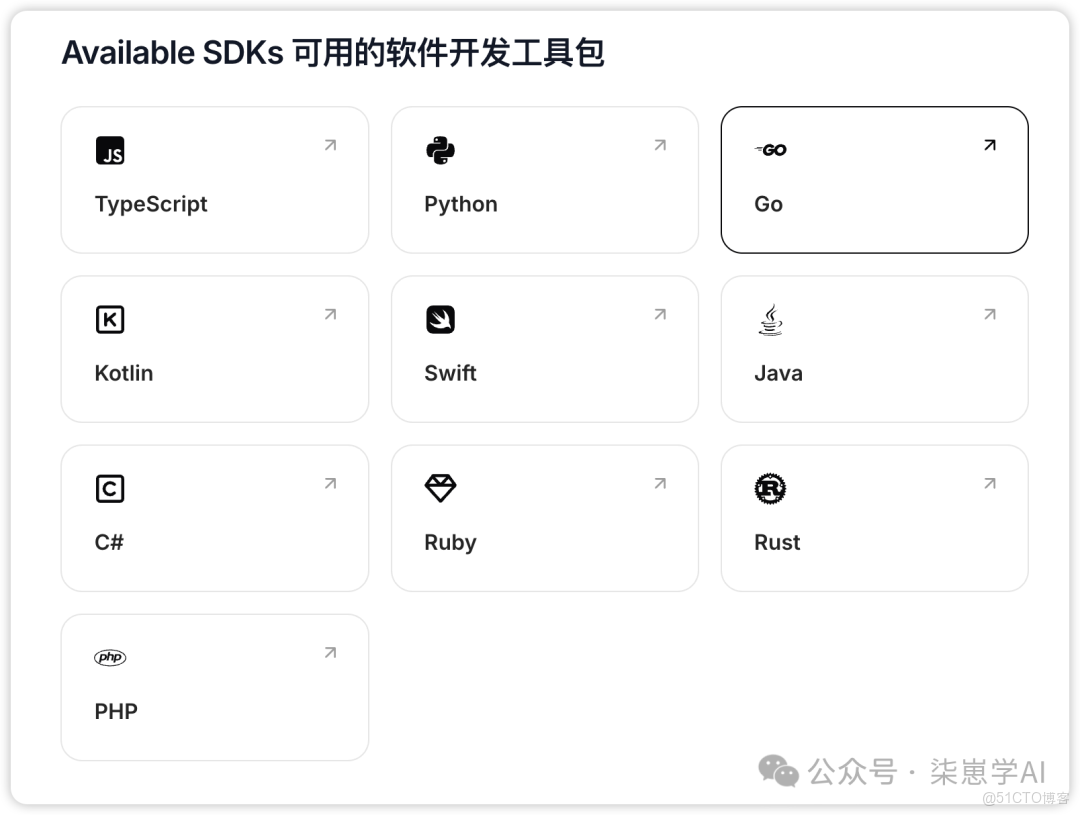

3.2 MCP SDK

MCP也有SDK,提供核心功能和全面的協議支持

這是官方提供的開發工具包:https://modelcontextprotocol.io/docs/sdk

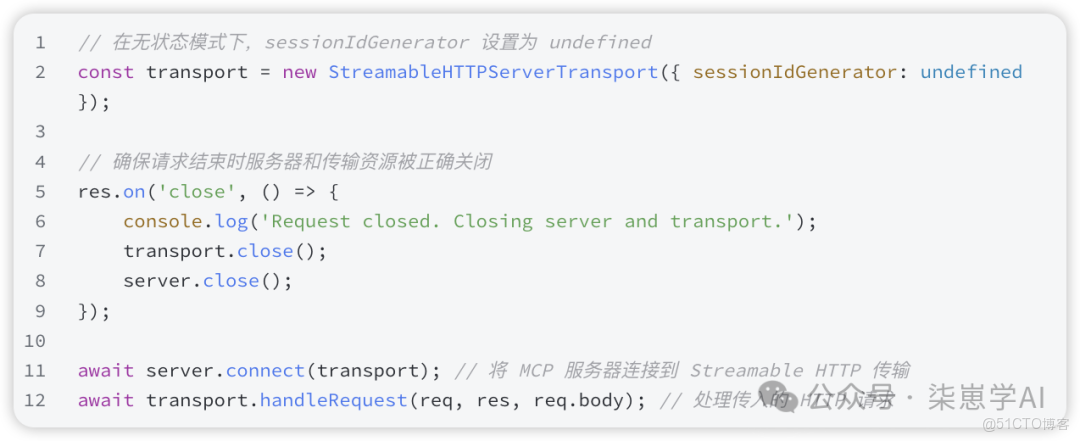

3.3 簡易的MCP服務端

引入SDK -> 創建服務實例 -> 註冊資源/工具 -> 連接到通信器

安裝,引入SDK,創建服務實例

註冊工具:

將 MCP 服務器連接到 Streamable HTTP 傳輸。

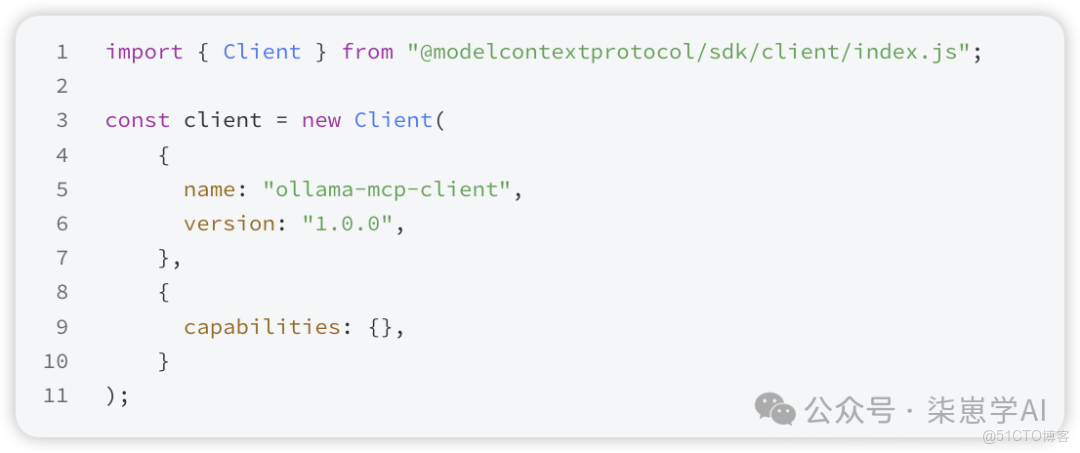

3.4 簡易的MCP客户端

引入並新建客户端

通過StreamableHTTPClientTransport連接到服務器,實現和服務的通信。

獲取可用工具列表

4. 構建智能體Agent

4.1 什麼是 Agent 框架?

Agent 框架(Agent Framework)

是讓 LLM 擁有「目標理解、規劃、行動、記憶」能力的結構化系統。

它把原本“問答式”的語言模型,變成能自動決策、執行工具、管理任務的智能體。

“語言模型 + 記憶 + 工具 + 調度 = 智能體(Agent)”

4.2 Agent 框架設計模式(常見架構)

4.2.1 RAG模式 (Retrieval-Augmented Generation)

檢索增強生成

核心思想: 解決了 LLM 無法獲知“私有數據”和“實時數據”的痛點。它是一種特殊的“工具使用”,這個工具就是“搜索引擎”或“向量數據庫”。

工作流程:

1.索引 (Index): (離線)將你的私有文檔(PDF, MarkDown...)切片、向量化,並存入向量數據庫。

2.檢索 (Retrieve): (在線)當用户提問時,系統首先將用户的問題向量化,去數據庫中檢索出最相關的“上下文”片段。

3.增強 (Augment): 系統將這些“上下文”片段拼接到原始提示詞(Prompt)中,形成一個“增強提示詞”。

4.生成 (Generate): 將這個“增強提示詞”發給 LLM,並明確指示:“請根據我提供的上下文來回答問題”。

應用框架:LlamaIndex 是圍繞此模式構建的;LangChain 和 Spring AI 都有強大的 RAG 模塊。

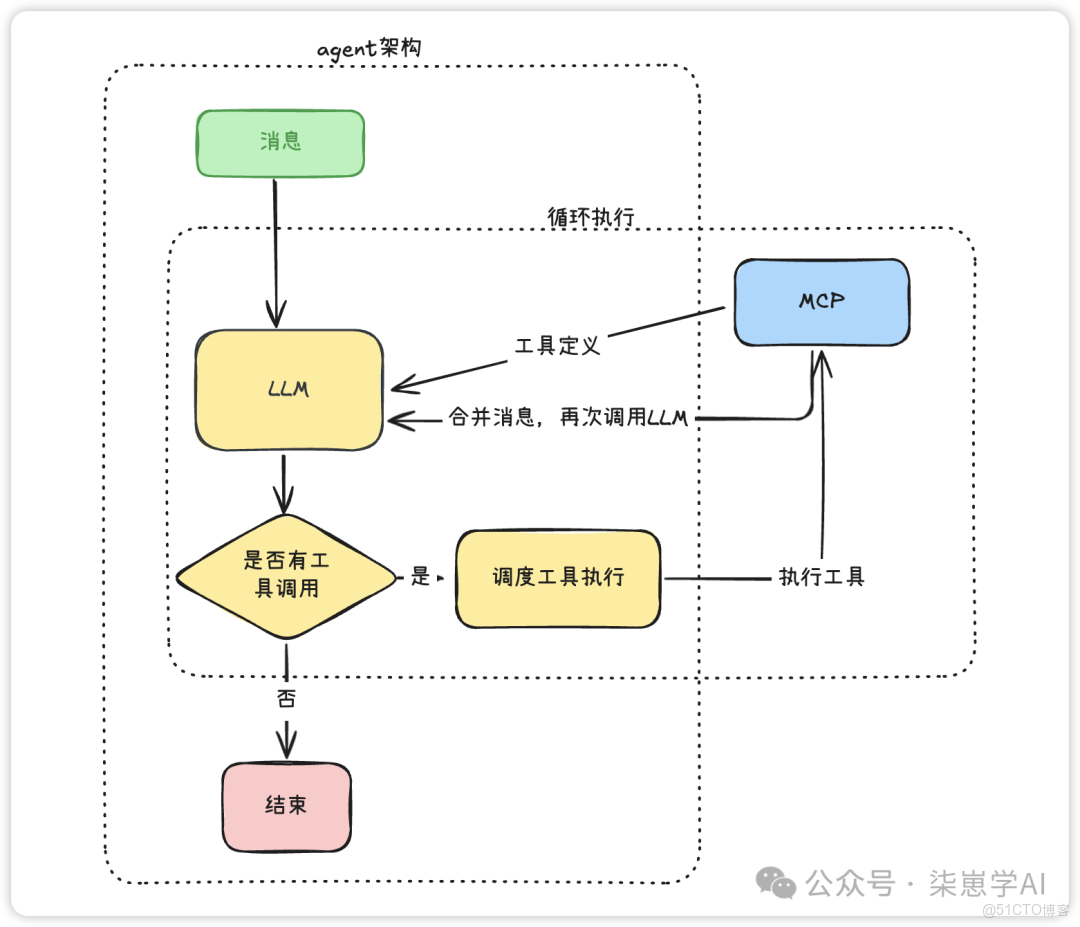

4.2.2 ReAct 模式(Reason-Act Loop)

Agent 框架最基本、最核心的運行循環。它認為 LLM 不能一步到位解決問題,而是需要像人一樣“邊想邊做”,在“思考”和“行動”之間迭代,直到問題解決。

工作流程:

1.Reason (思考): 用户提出問題(Task)。LLM 進行“思考”,分析現狀和目標,決定下一步是回答還是行動。

2.Act (行動): 如果 LLM 決定行動,它會選擇一個“工具”(Tool)並生成調用該工具所需的參數。

3.Observe (觀察): 系統執行工具(如調用 API、查詢數據庫),並獲得一個“觀察結果”(Observation)。

4.Repeat (循環): LLM 接收這個“觀察結果”,進入下一次“思考”循環,評估新信息,並決定下一步動作。

5.Final Answer (終止): 當 LLM 認為所有信息都已足夠,它會生成最終答案,循環結束。

應用框架: 幾乎所有 Agent 框架(LangChain, LlamaIndex, Spring AI)的默認 Agent 邏輯都是基於 ReAct 模式的。

4.2.3 Plan-and-Execute 計劃-執行 模式

與 ReAct 的“走一步看一步”不同,此模式主張“謀定而後動”。它將“規劃”和“執行”徹底分離。

工作流程:

- 規劃 (Planning): 首先,一個專門的“規劃者” Agent(或是一個特定的提示)會根據用户最終目標,生成一個完整的、多步驟的計劃(A plan)。

- 執行 (Executing): 然後,一個或多個“執行者” Agent 會嚴格按照這個計劃,一步一步地執行,不再(或很少)返回“規劃者”那裏修改計劃。

與 ReAct 的對比:

- ReAct: 適合探索性、需要實時反饋的任務(如“幫我查資料”)。

- Plan-and-Execute: 適合目標明確、步驟固定的任務(如“幫我寫一份市場分析報告,包含A、B、C三個部分”)。

✅ 優點:結構清晰,適合長任務

⚠️ 缺點:計劃可能不夠靈活

框架:

- LangChain (Python/JS): 提供了

PlanAndExecuteAgent Executor

4.2.4 Multi-Agent 調度模式

多個 Agent 各司其職,由調度器協調:

- Planner:規劃任務

- Worker:執行工具調用

- Reviewer:檢查結果並反饋

類似「公司分工結構」,CrewAI、OpenDevin 就是這種模式。

4.2.5 圖(Graph)與狀態機模式 (Graph / State Machine)

ReAct 模式的終極進化。ReAct 是一個簡單的“循環”,但在複雜任務中,我們需要的不是“循環”,而是有向圖(Graph)。

工作流程:

- 定義節點 (Nodes): 你將 Agent 的不同“能力”定義為圖上的“節點”(Node)。例如:“工具調用”是一個節點,“RAG”是一個節點,“人類輸入”是一個節點,“生成最終答案”是另一個節點。

- 定義邊 (Edges): 你定義節點之間的“邊”(Edge),即路由邏輯。

- 路由邏輯 (Routing): 關鍵在於,這個“路由邏輯”可以是動態的。你可以讓 LLM 在每一步執行後,決定下一步應該“跳轉”到哪個節點。

應用框架: 這是 LangGraph (LangChain 的子項目) 的核心模式。它允許你用代碼顯式地定義 Agent 的“心智流圖”,使 Agent 的行為極其可控且易於調試。例如,你可以定義一個規則:“如果工具調用失敗3次,則自動跳轉到‘請求人類幫助’節點”。

4.3 常見 Agent 框架對比以及選擇

如何選擇:如果你不確定,從 LangChain 開始。

- 它是事實上的行業標準,學習它的概念(ReAct, Tools, Memory)對你理解所有其他框架都有幫助。先用它構建一個單 Agent。

如果你的核心是 RAG,從 LlamaIndex 開始。

- 它在處理數據方面是最好的,能讓你快速構建出基於私有知識的智能體。

當你發現“單 Agent 搞不定”,再轉向多 Agent。

- 當一個任務過於複雜,一個 Agent 總是“想不清楚”時,就是引入多 Agent 的時機。

- 用 CrewAI 開始實驗,它的結構化方法能幫你理清思路。

- 在 CrewAI 遇到瓶頸時(如需要更靈活的 Agent 間通信),再去研究 AutoGen。

5. langchain

LangChain 是一個用於 構建基於大語言模型應用的開發框架。

它的核心目標是

讓開發者更容易地將大模型與外部數據、邏輯流程、工具系統結合,構建出可交互、可調用的智能體(Agent)。

簡單來説,LangChain = LLM + 數據 + 工具 + 記憶 + 推理流程。

LangChain底層是基於LangGraph,一個專注於智能體的編排管理的底層框架。

5.1 什麼是 LangChain?能做什麼?原理是什麼?邊界在哪裏?

LangChain 是一個讓 AI 模型(如 GPT-4、Claude)能夠使用工具、訪問數據、記住對話的開發框架。

❌ 普通 AI:就像一個只會説話的顧問

- 只能回答問題

- 沒有工具

- 沒有記憶

✅ LangChain + AI:就像一個有助手團隊的超級顧問

- 可以搜索網絡 🔍

- 可以查數據庫 📊

- 可以寫代碼並執行 💻

- 可以記住之前的對話 🧠

- 可以調用其他專家 AI 👥

5.2 LangChain 能做什麼?

1️⃣ 讓 AI 使用工具(Tool Calling)

能做的事情:

- 🔍 搜索互聯網

- 📧 發送郵件

- 📅 操作日曆

- 💾 查詢數據庫

- 🧮 執行計算

- 📝 讀寫文件

- 🎨 生成圖片

- 🔊 語音合成

- ...任何你能想到的 API 調用

***

2️⃣ 管理複雜對話流程(Agents & Workflows)

核心能力:

- 🔄 ReAct 循環 :思考 → 行動 → 觀察 → 重複

- 📋 任務規劃 :自動分解複雜任務

- 🎯 目標導向 :持續執行直到完成

- 🔀 條件分支 :根據結果選擇不同路徑

***

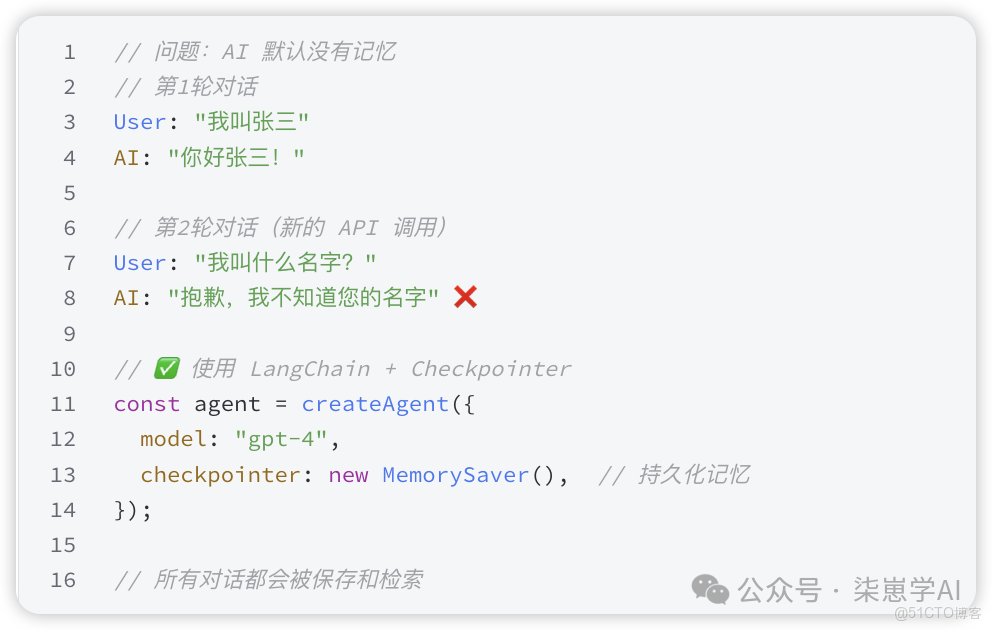

3️⃣ 記憶管理(Memory)

記憶類型:

- 💬 *\對話歷史\*:記住所有聊天內容

- 📝 *\長期記憶\*:跨會話保存用户信息

- 🧠 *\語義記憶\*:向量存儲,智能檢索相關信息

- 📊 *\狀態管理\*:保存任務進度、變量等

***

4️⃣ 連接數據源(RAG - 檢索增強生成)

應用場景:

- 📚 企業知識庫問答

- 📄 文檔分析

- 🔍 智能搜索

- 📖 代碼庫問答

***

5️⃣ 多 Agent 協作(Multi-Agent Systems)

6. LangGraph

langchain就是基於LangGraph構建的。

LangGraph 是 LangChain 體系中一個功能強大的庫,它專門用於構建有狀態、可循環、可控制的 AI 應用,特別是複雜的 Agent(智能體)。

理解 LangGraph 原理的核心在於,它把 Agent 的工作流程從一個簡單的“線性鏈條”升級為了一個“圖(Graph)”。LangGraph像一個流程圖。它可以有分支(如果A,則B;否則C),也可以有循環(執行A,然後檢查B,如果不滿足條件,就重新執行A)。

這種圖結構對於構建能思考、能修正、能與人交互的複雜 Agent 至關重要。

6.1 LangGraph 的三大核心原理

LangGraph 的工作原理主要建立在三個基本概念之上:狀態(State)、節點(Nodes) 和 邊(Edges)。

6.1.1 📈 狀態 (State):Agent 的“記憶”

狀態是 LangGraph 的核心。它是一個共享的數據結構,在整個圖的運行過程中持續存在並被傳遞。

- 作用:它扮演着 Agent 的“短期記憶”和“工作區”。

- 如何工作:每個節點在執行時都會讀取當前的狀態,執行完任務後,更新這個狀態,然後將更新後的狀態傳遞給下一個節點。

- 示例:狀態可以包含

{"messages": [...], "current_task": "...", "tool_output": "..."}。一個節點讀取messages,另一個節點添加tool_output。

6.1.2 ⚙️ 節點 (Nodes):Agent 的“執行者”

節點是圖中的“工作單元”或“行動者”。它們是實際執行任務的組件。

- 作用:一個節點就是一個 Python 函數或 LangChain 的 Runnable(如一個 LLM 調用、一個工具執行)。它負責處理一項具體工作。

- 如何工作:節點接收當前的狀態作為輸入,執行其邏輯(例如,調用 LLM 進行思考、調用工具獲取信息),然後返回一個狀態更新(一個字典,包含要更改或添加的數據)。

- 示例:

- 一個

agent節點:調用 LLM 判斷下一步該做什麼。 - 一個

action節點:根據 LLM 的決定,執行一個工具(如搜索)。 - 一個

updater節點:將工具的執行結果添加到消息歷史中。

6.1.3 ↔️ 邊 (Edges):Agent 的“決策邏輯”

邊是圖中的“連接器”和“決策者”。它們定義了節點之間的流程和方向,決定了在當前節點完成後,接下來應該去哪個節點。

- 作用:邊控制着整個 Agent 的邏輯流。

- 如何工作:LangGraph 中有兩種主要的邊:

- 常規邊 (Normal Edges):這是簡單的、固定的連接。例如,

add_edge("node_A", "node_B")意味着在node_A完成後,總是去執行node_B。 - 條件邊 (Conditional Edges):這是 LangGraph 最強大的功能。它是一個函數,會檢查當前的“狀態”,並根據狀態中的信息動態決定下一步去哪裏。

6.2 示例:一個 Agent 的工作流程

假設我們要構建一個“能使用工具的AI助手”,它的工作流程如下:

6.2.1 定義狀態 (State):

messages: 聊天曆史列表。

6.2.2 定義節點 (Nodes):

call_model:調用 LLM。輸入是 messages,輸出是 LLM 的回覆。

call_tool:執行工具。輸入是 LLM 回覆中的工具調用請求,輸出是工具的運行結果。

6.2.3 定義邊 (Edges):

1.入口:設置 call_model 為起始節點.

2.條件邊 (核心邏輯):在 call_model 之後,添加一個名為 should_continue 的條件邊。這個“邊函數”會檢查 call_model 節點輸出的 LLM 回覆:

- 如果 LLM 只是正常回復(沒有請求工具):流程結束,將回復返回給用户。

- 如果 LLM 請求調用工具(例如搜索):流程轉向

call_tool節點。

3.常規邊:在 call_tool 之後,添加一條常規邊,循環回 call_model 節點。這樣,Agent 就能帶着工具的運行結果再去調用 LLM,讓 LLM 根據新信息進行下一步思考。

這個流程就實現了一個“思考 -> 行動 -> 觀察 -> 再思考”的循環,這是所有高級 Agent 的基礎。下面一個LangGraph示例核心代碼: