Java 實現可靠的 WAV 音頻拼接:從結構解析到完整可播放的高質量合併方案

在音頻相關的應用中,我們經常會接觸到音頻片段拼接的需求,例如:

- 文本轉語音(TTS)平台將多段語音按段落拼合成完整音頻;

- 語音導航系統需要按場景拼接提示音;

- 教育類產品中,將詞音、釋義、例句等片段組合成自然流暢的講解音頻;

- 錄音編輯工具中對多個錄音片段進行整合處理。

乍看之下,把多個 WAV 文件簡單拼接似乎只是“把數據追加在一起”。但如果處理不當,就會出現一些典型問題:

| 問題現象 | 表現內容 |

|---|---|

| 播放異常 | 播放器只能播放第一段,後續內容消失 |

| 時間顯示錯誤 | 播放器顯示音頻總時長為 0 秒或明顯不對 |

| 聲音失真或變速 | 合併後聲音更快、變慢或音量變化不一致 |

| 文件無法識別 | 播放軟件直接報錯或者無法打開 |

這些問題的根本原因,往往不在音頻本身,而在於 WAV 文件頭和塊結構沒有被正確處理。

本章完整代碼

📦 完整實現代碼,之前已經在下面這篇文章內寫過了,需要我的完整封裝好的代碼,可支持下面文章。

(包含完整類定義、異常處理與日誌輸出邏輯)

到下面文章中獲取,親測完整代碼,可運行,目前沒有發現bug,運行良好。

https://blog.csdn.net/weixin_52908342/article/details/154193622

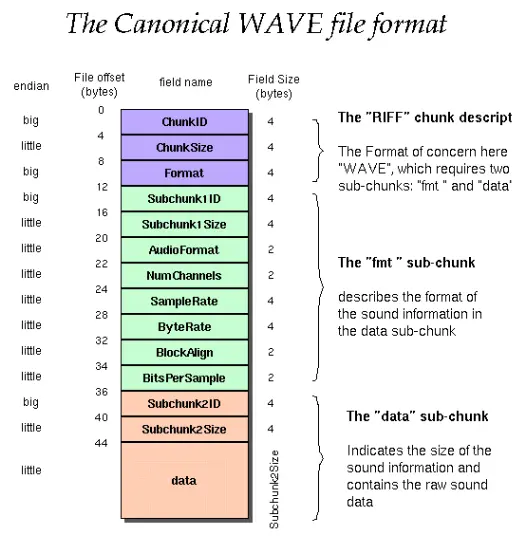

一、深入理解 WAV 文件的結構

WAV 屬於 RIFF (Resource Interchange File Format) 文件格式,這是一種由多個 Chunk(數據塊) 組成的層級結構。

一個典型且最簡單的 WAV 文件結構如下:

RIFF Header

└─ "fmt " Chunk(描述音頻格式)

└─ "data" Chunk(原始音頻數據)但在 實際場景 中,很多 WAV 會包含額外的數據塊,比如:

| 塊名 | 作用解釋 |

|---|---|

| LIST | 存放音樂元信息,如標題、藝術家、註釋 |

| INFO | 更細化的記錄屬性信息 |

| JUNK | 佔位/對齊塊,為了對齊數據或者填充文件大小 |

| fact | 某些壓縮格式下音頻幀統計數 |

因此一個真實 WAV 文件結構可能是:

RIFF

└─ WAVE

├─ fmt (音頻格式信息)

├─ LIST (可選元數據)

├─ JUNK (可選佔位數據)

├─ fact (可選,壓縮音頻)

└─ data (真實 PCM 音頻數據)⚠ 關鍵點:

data 塊的位置不固定,大小也不固定

因此,不能依賴“音頻數據從第 44 字節開始”這種假設。

許多拼接失敗,正是因為 錯誤地認為音頻數據一定從 44 字節位置開始。

二、為什麼會出現播放異常?

假設我們直接固定偏移讀取音頻數據,例如:

從第 44 字節讀取剩餘數據作為 PCM 數據如果被處理的音頻中包含 LIST 或 JUNK 塊,則:

44 字節 ~ data 塊之間 = 非音頻信息這些非音頻內容被“當作音頻寫入”,就會導致:

| 影響 | 説明 |

|---|---|

| PCM 數據錯位 | 導致播放出現噪聲或破音 |

| 播放器無法識別真實 data 大小 | 導致顯示時長異常或僅播放一段 |

| 文件結構損壞 | 播放器直接無法打開 |

因此,要正確拼接 WAV 文件,必須做到:

✅ 正確定位 data 塊

✅ 正確累加 data 塊長度

✅ 正確回寫 RIFF 和 data 的長度字段

三、可行且魯棒的 WAV 拼接策略

步驟 1:讀取每個文件並逐塊掃描

從音頻文件第 12 字節(跳過 “RIFFxxxxWAVE”)開始:

循環讀取 ChunkHeader (8 字節)

│

├─ 如果 ChunkID == "data" → 記下 data 的偏移位置和大小

└─ 否則 → 跳過該塊的內容繼續查找這樣可以確保:

- 不會把 LIST、JUNK、INFO 等擴展內容誤當作音頻數據

- 可以處理不同來源、不同結構的 WAV 文件

步驟 2:第一個文件寫頭部,其餘文件只寫數據

第一個文件:

- 保留 RIFF、fmt、可能存在的 LIST / JUNK 等塊

- 但暫時不回寫 data 塊大小字段

後續文件:

- 只寫 data 塊的 PCM 數據部分

步驟 3:累加所有 data 塊的真實長度

合併結束後,需要根據累加結果:

| 字段位置 | 更新值 |

|---|---|

| RIFF ChunkSize (偏移 4) | 總文件大小 - 8 |

| data Subchunk2Size | 所有音頻數據長度之和 |

否則播放器會認為:

音頻數據為 0 → 時長為 0 → 播放時只播放開頭四、效果驗證與對比説明

假設有 3 個音頻片段:

| 文件 | 時長 | 備註 |

|---|---|---|

| 01.wav | 2.1s | 單聲道,44.1kHz |

| 02.wav | 3.4s | 格式一致 |

| 03.wav | 1.7s | 格式一致 |

拼接完成後:

✔ 播放順序完整連貫

✔ 音質一致且沒有卡頓或雜音

✔ 播放器顯示總時長 ≈ 7.2 秒

✔ WaveLab、Audition、GoldWave 等軟件均可正常打開與編輯

五、使用時注意事項

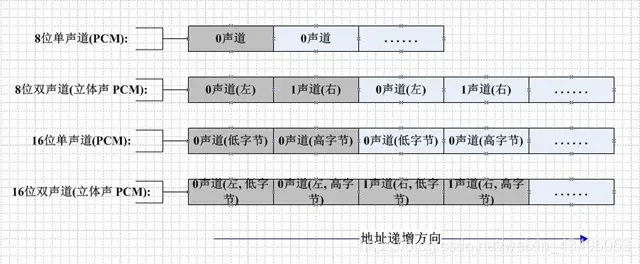

為了確保音頻合併後質量一致,所有音頻的參數必須一致:

| 參數名稱 | 推薦一致性要求 |

|---|---|

| 採樣率 | 44100 Hz / 48000 Hz 等 |

| 聲道數 | 單聲道 / 雙聲道必須一致 |

| 採樣位寬 | 16-bit / 24-bit 必須一致 |

| 編碼格式 | 必須為 PCM(AudioFormat = 1) |

如果參數不一致,應先做格式轉換,否則音頻會:

- 播放變快或變慢

- 左右聲道不匹配導致聲場錯亂

- 振幅不一致導致出現突兀音量變化

六、總結

通過正確解析 WAV 文件內部結構,動態定位 data 塊並更新頭部,我們實現了一個:

- 穩定

- 通用

- 可大規模批處理

- 無需依賴第三方工具

- 能夠處理實際複雜 WAV 文件

的音頻拼接方案。

WAV 拼接表面上是一項簡單的字節追加操作,但真正影響播放效果的核心在於 正確處理文件的塊結構和頭部信息。只有動態識別 data 塊的位置、準確累計實際音頻數據長度,並在合併完成後重寫 RIFF 和 data 的長度字段,才能確保播放器在播放過程中能夠正確識別完整音頻。通過本次實踐,我們從常見的“時長顯示為 0、只能播放一段、拼接後出現雜音”等典型問題入手,逐步分析原因並構建了一個 通用、穩定、可擴展 的 WAV 拼接方案。該方法不僅適用於簡單音頻合併,也可為語音合成、錄音編輯、自動播報生成等業務提供堅實基礎。理解格式本身,往往比直接使用工具更重要。音頻處理不是盲目操作字節,更是對數據結構的精準把控。