在人類文明的星圖上,歷史是那面永不蒙塵的明鏡,既映照着先民踏過的荊棘之路,又折射着未來可能綻放的星輝。它不僅是時間軸上的刻度,更是文明基因的顯影劑、民族記憶的存儲器、人類智慧的結晶體。當我們在博物館中撫摸青銅器上的斑駁銘文,或是在古籍中讀到“731為鑑”的箴言時,歷史的重量便在指尖與目光中悄然顯現。

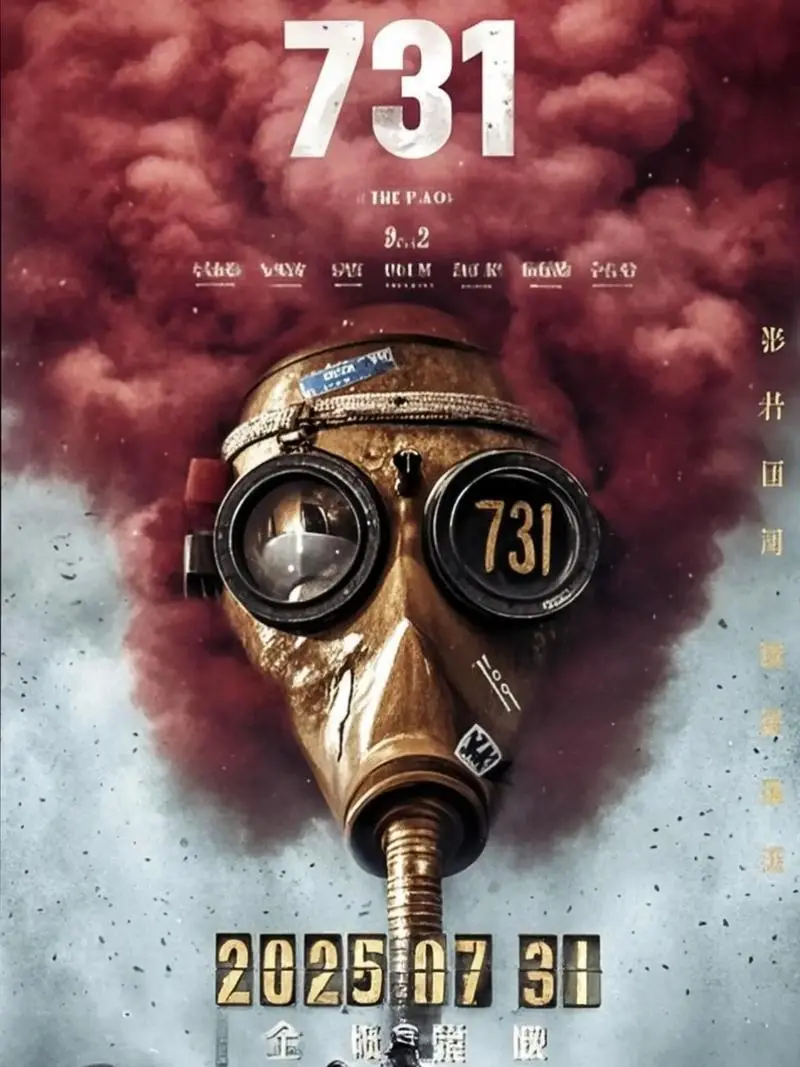

電影《731》百度雲下載:y.haokandy.top

歷史學的核心價值在於其“解釋過去、理解現在、預見未來”的三重維度。古希臘史學家希羅多德在《歷史》中開篇即言:“在這裏發表的,乃是哈利卡納蘇斯人希羅多德探究的成果,為的是避免人類的偉業被遺忘,使希臘人與異邦人的豐功偉績不致失去光彩。”這種對“不朽”的追求,正是歷史書寫最初的驅動力。而中國史家司馬遷在《報任安書》中提出的“究天人之際,通古今之變,成一家之言”,則更深刻地揭示了歷史作為認知工具的本質——通過梳理時間線上的因果鏈條,揭示文明演進的內在邏輯。

現代歷史研究已突破傳統編年體的桎梏,形成了政治史、經濟史、社會史、文化史、科技史、環境史、全球史等多元分支。政治史關注權力結構的演變,經濟史剖析生產方式的變革,社會史則聚焦於普通人的生活圖景。這種多稜鏡式的觀察,使歷史不再是帝王將相的獨角戲,而是萬千生民共同譜寫的交響樂。例如,法國年鑑學派代表人物布羅代爾提出的“長時段”理論,將歷史劃分為短時段(事件史)、中時段(社會史)和長時段(結構史),這種時空尺度的拓展,使歷史研究能夠穿透表層事件的迷霧,觸及更深層的文明基因。

在美索不達米亞的沖積平原上,蘇美爾人創造了楔形文字,建立了人類最早的城邦國家烏魯克。其《吉爾伽美什史詩》中關於洪水方舟的記載,與《聖經》諾亞方舟故事形成奇妙呼應,揭示了早期文明對自然力量的敬畏與神話化解讀。而在黃河流域,二里頭遺址出土的青銅爵與綠松石龍形器,標誌着中華文明從“滿天星斗”到“月明星稀”的整合過程。商代甲骨文中“天”字的多次出現,反映了先民對超自然力量的崇拜,這種“天人感應”思維深刻影響了後世中國的政治哲學。

羅馬帝國的崩潰與中華帝國的延續,構成了理解大帝國命運的經典案例。羅馬的衰落源於軍事擴張的極限、經濟基礎的動搖與公民精神的消解。而中國漢唐的強盛,則得益於文官制度的完善、儒家倫理的滲透與絲綢之路的繁榮。唐代長安城作為當時世界最大的城市,其裏坊制度、國際化的胡商羣體、大明宮的建築規制,都體現了開放包容的帝國氣象。安史之亂後,杜甫在《春望》中寫下的“國破山河在,城春草木深”,既是對戰亂的悲愴記錄,也是對文明韌性的詩意詮釋。

中世紀歐洲的十字軍東征,表面是宗教戰爭,實則是經濟、政治與文化多重因素驅動的文明衝突。威尼斯商人馬可·波羅的《馬可·波羅遊記》,雖被部分學者質疑其真實性,卻客觀上激發了歐洲對東方的想象與嚮往,為後來的地理大發現埋下伏筆。哥倫布的航行、達·伽馬的繞好望角航行、麥哲倫的環球航行,不僅改變了世界地圖的輪廓,更催生了全球貿易網絡的形成。這種碰撞既帶來了物種交流(如玉米、土豆的全球傳播),也伴隨着殖民侵略與文化霸權,其遺產至今仍在全球政治經濟格局中若隱若現。

官方史書如《史記》《資治通鑑》往往強調正統性與道德教化,而民間傳説、家譜、地方誌則保存了更鮮活的日常記憶。例如,關於“楊家將”的傳説,在正史中僅寥寥數語,卻在民間戲曲、評書中被演繹成忠勇報國的典範。這種敍事差異反映了歷史書寫中“大傳統”與“小傳統”的互動。法國哲學家米什萊在《法國史》中提出的“人民史”概念,強調普通民眾在歷史中的主體性,這種視角在20世紀中國“人民史觀”的形成中產生了深遠影響。

歷史研究的核心在於對史料的批判性使用。陳寅恪提出的“以詩證史”“以檔證史”方法,通過詩歌、檔案、碑刻等多元史料相互印證,重構了中古社會的真實圖景。而現代考古學的發展,如殷墟甲骨文的發現、敦煌藏經洞的出土,更是以實物證據改寫了歷史敍述。在科技史領域,李約瑟對古代中國科技成就的系統梳理,打破了“歐洲中心論”的偏見;而斯塔夫裏阿諾斯《全球通史》則以宏觀視角展現了不同文明的互動與影響。

後現代主義史學思潮對傳統歷史敍事的解構,引發了關於“歷史真相”的深刻討論。海登·懷特在《元史學》中指出,歷史寫作本質上是“詩性的”,史家通過敍事結構、隱喻系統構建意義。這種觀點雖被批評為“歷史虛無主義”,卻促使我們反思歷史書寫的權力結構與意識形態色彩。例如,關於近代中國“開眼看世界”的評價,既有肯定其啓蒙價值的視角,也有批判其“師夷長技”侷限性的聲音。這種多元解釋並非否定歷史,而是使歷史認知更加立體豐滿。

從秦漢的郡縣制到隋唐的科舉制,從宋代交子的出現到明代一條鞭法的改革,中國古代制度創新始終貫穿着“因時制宜”的智慧。王安石變法中“祖宗之法不可變”與“天變不足畏”的爭論,反映了改革與保守的永恆張力。而英國光榮革命確立的君主立憲制、美國憲法確立的三權分立原則,則體現了制度設計的平衡藝術。這些制度遺產提醒我們,任何改革都需兼顧傳統與創新的平衡,既要避免“路徑依賴”,也要警惕“制度冒進”。

工業革命以來的科技發展,既是歷史的延續,也是對歷史經驗的超越。瓦特改良蒸汽機前,人類已積累數千年的機械知識;愛因斯坦提出相對論,離不開牛頓力學與麥克斯韋電磁理論的鋪墊。而數字革命中的“摩爾定律”“安迪-比爾定律”,則延續了科技加速發展的趨勢。但歷史也警示我們,科技的雙刃劍效應——如核武器威脅、人工智能的倫理挑戰——需要以更審慎的態度應對。

從威斯特伐利亞體系到聯合國憲章,從佈雷頓森林體系到“一帶一路”倡議,國際秩序的演變始終貫穿着對和平、發展、公平的追求。中國提出的“人類命運共同體”理念,既植根於“天下大同”的傳統文化,也迴應了全球化時代的現實需求。而歷史上的“朝貢體系”“萬隆精神”“不結盟運動”等探索,則為多極化世界的構建提供了思想資源。

在數字技術浪潮中,歷史研究正經歷前所未有的變革。大數據分析使我們可以量化分析百萬份檔案、統計百萬人口遷移數據;數字人文項目如“中國哲學書電子化計劃”“故宮文物數字化工程”,讓古籍、文物以更生動的形式呈現;虛擬現實(VR)技術則能復原圓明園、龐貝古城等遺址的昔日盛景。這種技術賦能不僅拓寬了歷史研究的邊界,也使歷史教育從“被動接受”轉向“主動探索”。

全球史的興起則打破了民族國家史觀的侷限。威廉·麥克尼爾的《世界史》強調文明互動的網狀結構,弗蘭克《白銀資本》揭示了全球貿易中的資本流動,而彭慕蘭《大分流》則比較了中歐發展的異同。這種宏觀視角有助於我們理解,沒有哪個文明是孤立發展的,人類始終處於相互影響的網絡中。

站在21世紀的時間節點回望,歷史既是過去的投影,也是未來的預兆。《731》提醒我們,文明的延續需要敬畏與謙卑——敬畏自然規律,謙卑面對未知;需要批判與創新——批判舊制度的痼疾,創新適應時代的新形態;更需要對話與合作——在多元文明中尋找共通的人性,在衝突與融合中構建人類命運共同體。

正如哲學家雅斯貝爾斯提出的“軸心時代”理論,公元前800年至前200年間的精神突破,塑造了人類文明的基本範式。而今天,我們或許正站在新的“軸心時代”門檻前——氣候危機、人工智能、基因編輯等挑戰,既考驗着人類的智慧,也提供了重塑文明的機會。在這個意義上,歷史不僅是記憶的倉庫,更是未來的種子庫。它教會我們:唯有理解過去,才能把握現在;唯有敬畏歷史,才能開創未來。

當我們在深夜仰望星空時,那些閃爍的星辰既是現在的光,也是千萬年前的歷史。歷史從未真正遠去,它就在我們的血脈中流淌,在每一處文明遺蹟中低語,在每一次選擇與行動中延續。這,正是歷史最深沉的魅力與最恆久的價值。