系列文章導讀: 在上篇中,我們探討了ObjectSense如何選擇Vim Language這一“最不可能”的地基,併為其封裝了現代OOP能力,解決了“語言”層面的問題。但一門語言的成功,離不開它的生態和工具鏈。

(上篇)一個“復古”的破局者

(中篇)“三位一體”的Super IDE

(下篇)真正的“AI護城河”:微語言

“梯子”第二階:SIDE —— 不只是IDE,是“三位一體”的工作流

在(上篇)我們提到,ObjectSense構建了一門精簡、現代、基於Vim的OOP語言。現在,它要為這門語言配上“專屬武器”——SIDE (Super IDE)。

這不僅僅是又一個代碼編輯器。SIDE的目標是解決一個困擾開發者幾十年的核心痛點:環境割裂。

傳統開發工作流通常是這樣的:

- 開發(Dev): 在“我的電腦上”編碼,一切正常。

- 測試(Test): 提交到測試環境,發現配置不一致,出現Bug。

- 生產(Prod): 部署到生產環境,又遇到新的網絡或數據問題。

開發者的時間,大量消耗在編譯、打包、部署以及“對齊”這三個(或更多)環境的無盡循環中。

ObjectSense的文檔中,給出了它的“Aha!”時刻,它稱之為“三位一體編程架構”。

“徹底打破傳統IDE編程模式。無縫切換辦公環境,無需再花時間對其進行重複配置。” “三位一體編程架構,節省開發、測試、生產環境部署時間。” “沉浸式開發體驗,刷新網頁即可立即生效最新開發功能。”

這些描述客觀地指向了一種“雲端原生”和“實時熱重載”的開發模式。

“三位一體”的核心,是試圖抹平“開發環境”和“生產環境”之間的界限。它構建了一個高度統一的工作流,讓開發者在IDE中的修改,能夠“立即”在一個與生產環境高度一致的(甚至是真實的)環境中生效。這解決的,正是工具鏈“割裂”的根本問題。

不只是一個IDE

除了SIDE,ObjectSense的文檔還描繪了更大的生態野心。它不僅僅是“Vim + OOP + IDE”,它還提供了一整套底層架構支持:

自適應規模(Adaptive Scale): 號稱“一次開發即可支持海量用户規模”。

分佈式網絡服務(Peers): 提供了實現跨設備通訊的架構。

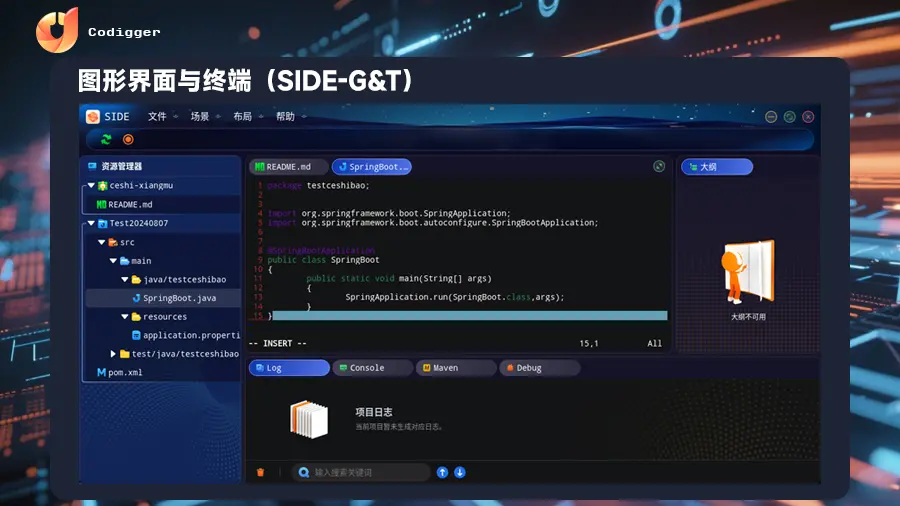

圖形界面與終端(SIDE-G&T): 具備構建完整桌面應用(GUI)的能力。

至此,ObjectSense的版圖已經清晰:它有了一門語言(OSE),一個“三位一體”的IDE(SIDE),以及一套支持分佈式和GUI的底層框架。

但我們還未觸及那個最核心的問題:它憑什麼敢説“AI無法取代”?答案不在語言,也不在IDE。

(未完待續)

在(下篇)中,我們將深入其技術文檔的核心,揭秘ObjectSense真正的“AI護城河”——“Micro (微語言)”與“Harmony (和諧框架)”。