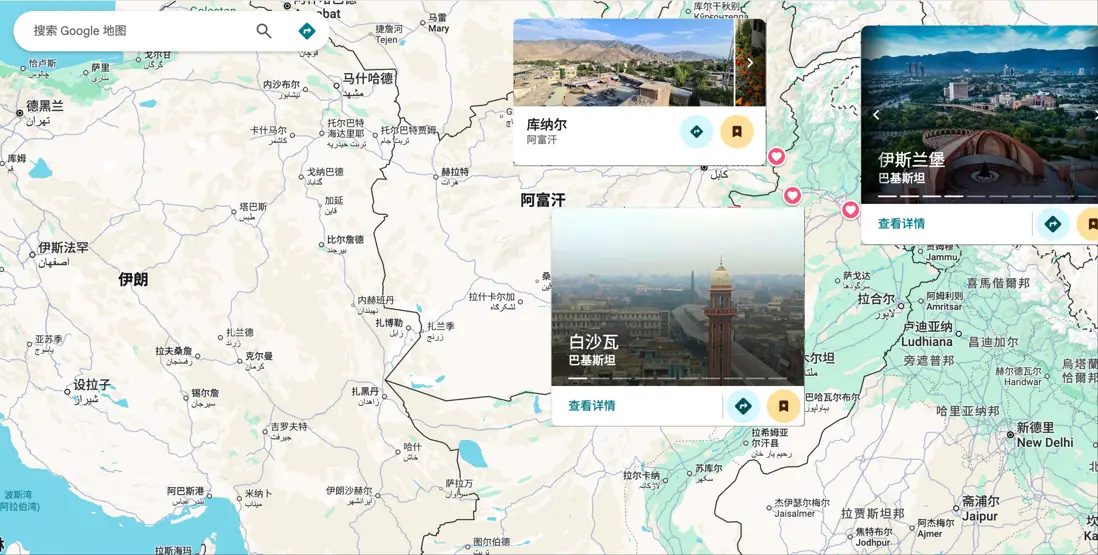

1982 年,阿富汗,庫納爾省。

夜色籠罩山谷,空氣被迫擊炮的轟鳴撕裂,尖鋭的呼嘯聲劃破夜空,炮彈落在山坡上,炸起火光與碎石。游擊隊員們伏在亂石之間,對山脊上的敵方陣地拼命還擊。子彈擊中岩石,叮噹作響。

而我只能死死趴在地上。此刻我突然覺得,就算這趟任務的報酬再高,也不值當拿命去換。但別無退路,只能深吸一口氣,強迫自己像個記者那樣——從懷裏摸出筆記本,在炮火聲中匆匆記下隻言片語。

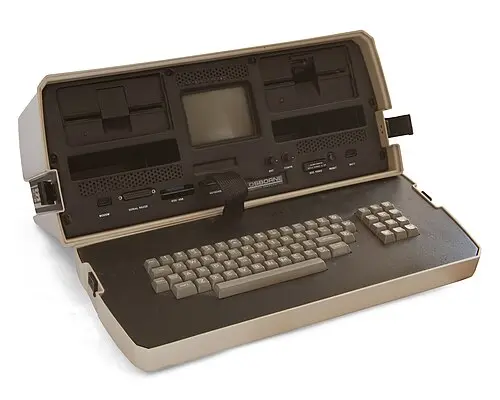

Osborne 1——走進戰區的便攜式電腦

我是 David Kline,一名自由記者。

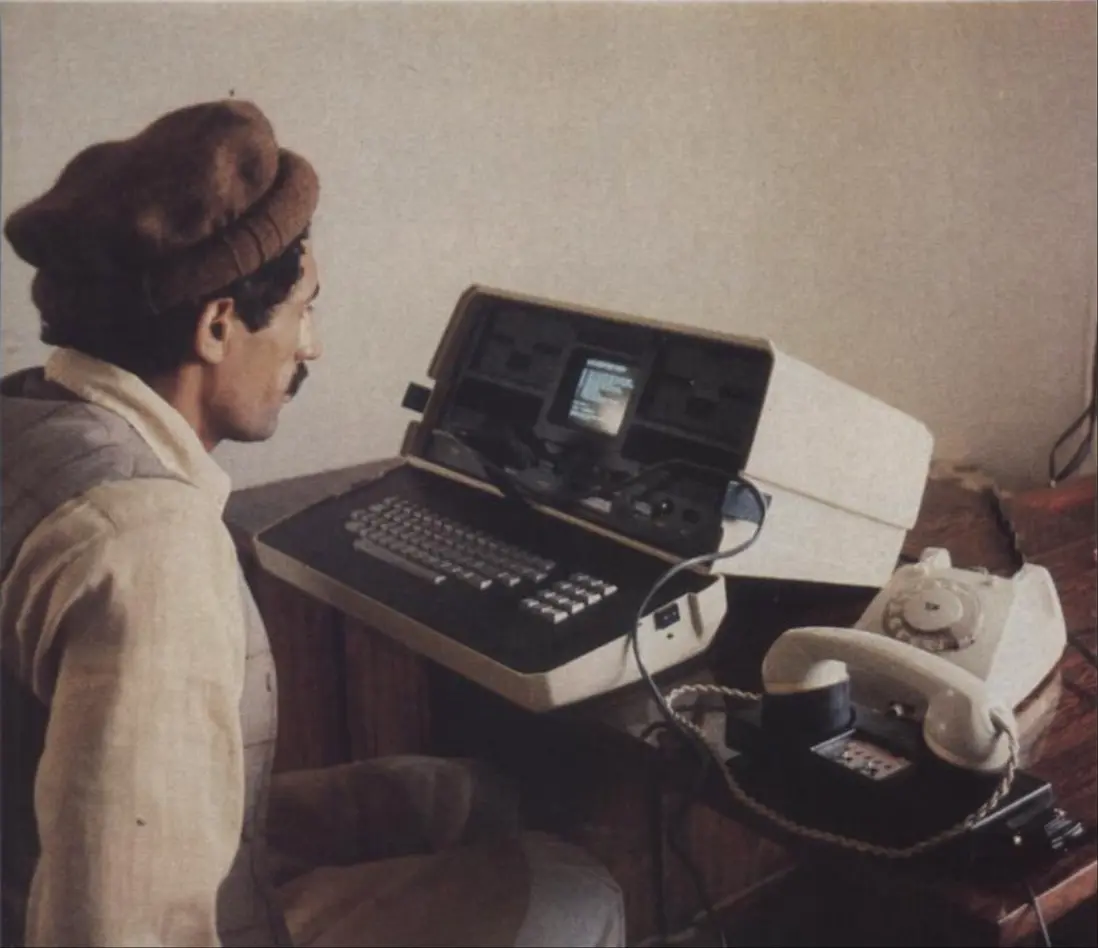

1981 年底,《芝加哥太陽時報》再次派我深入阿富汗前線,這是我三年內第四次踏上那片戰火紛飛的土地。就在接到任務的那一刻,我突然有了個瘋狂的想法:能不能帶着我的 Osborne 1 電腦進入戰區,用它來寫稿,然後在當地把新聞直接傳回美國?

比起手寫或用咔噠作響的打字機,使用文字處理軟件撰寫文章顯然更加便捷。更重要的是,如果我可以使用電話和聲學耦合器(acoustic coupler)將稿件發回報社,就可以避開巴基斯坦昂貴且不可靠的公共電傳辦公室(telex offices)。

聲學耦合器是一種早期的調制解調器,通過把電話聽筒放進橡膠杯內,用聲音信號來傳輸數據;而後來的調制解調器則直接與電話線連接,速度更快、更穩定。

像我這樣沒有配備電傳打字機的駐外自由記者,不得不去公共電傳辦公室,將稿件副本交給一名當地的操作員。那些成日無所事事的官僚老爺們要麼不能及時發送稿件,要麼不按書面形式發送,甚至會對稿件進行審核,拒絕發送他們認為不合適的內容。

對我來説,使用 Osborne 1 便攜式電腦進行現場報道是否可行,這項試驗本身的價值遠遠超出了報道阿富汗戰爭這一實際任務的意義。如果能成功使用電腦撰寫併發送來自阿富汗戰區的新聞,就意味着,整個新聞業的從業者日後都有了一個更為先進、更加及時發佈新聞的手段。

Osborne 1 是 1981 年推出的全球首款真正意義上的便攜式電腦,重約 11 公斤,配有 5 英寸屏幕和雙軟驅,被視為“移動計算”的開端。

都説萬事開頭難,在動身前往阿富汗之前,有數十個問題亟待解決:Osborne 是否足夠皮實,經不經受得住一萬兩千英里的飛機、汽車、馬車,甚至是駱駝的考驗?能否在炎熱、多塵的環境中工作?如何改造才能適配中南亞國家的電壓電流?聲學耦合器和其他外圍設備還需要進行哪些改裝?美國商務部是否允許私自將微處理器帶出國?巴基斯坦政府是否允許通過電話線傳輸數據……還有,如何向巴基斯坦機場的安檢人員解釋個人商用電腦的概念,以至於他們不會將拎着 Osborne 的我視為情報人員加以特別關照。

幸運的是,經過向近百名計算機和通信領域專家的諮詢,以及當地售賣 Osborne 電腦的 Computerland 商店全體員工的協助,這些問題被一個個解決。我還準備了大量雜誌廣告來展示 Osborne 電腦在日常消費者中的使用情況,以避免在巴基斯坦的監獄裏呆上幾個星期。

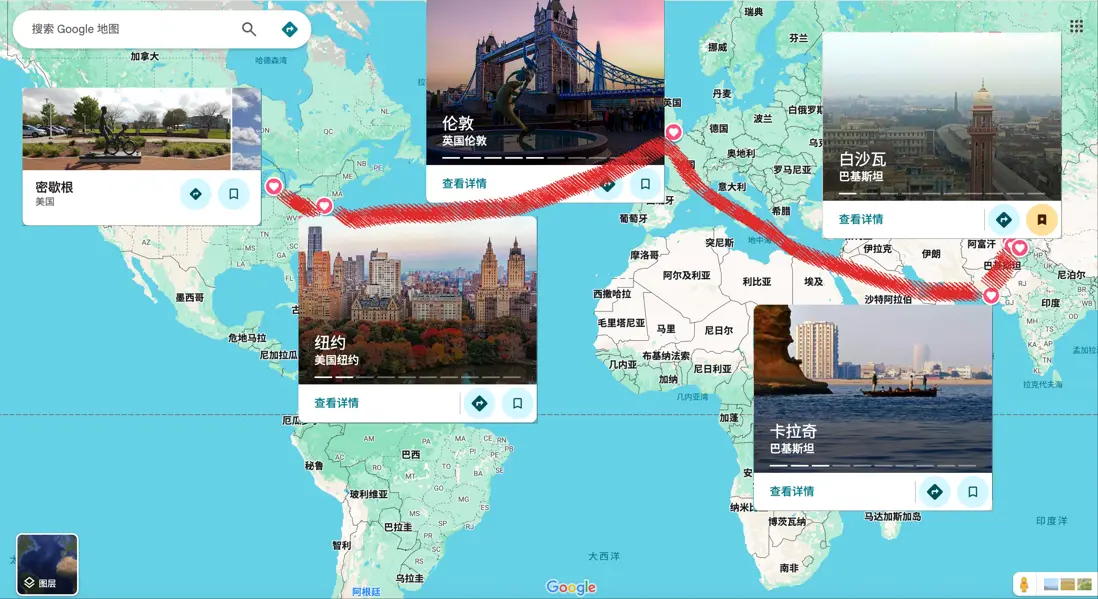

但對這次試驗來説,最重要的一環是居住在密歇根州的 Marty Cawthorn 先生。他致力於計算機通信及定製軟件的開發。Marty 花了數十個小時解答我的疑問,並自願充當我與報社之間的中轉站。到了阿富汗以後,先由 Marty 通過一款叫作 MODEM7 的通信程序接收我的文章,然後他再將這些文章短距離傳輸到報社。

1982 年 3 月 21 日,我揹着 Osborne 電腦、聲學耦合器和各種工具,踏上了一萬兩千英里的旅途——飛機、火車、人力車、駱駝,直到看到阿富汗邊境的羣山。

巴基斯坦邊境小城白沙瓦的雨夜

在山區與游擊隊員一同生活了兩個星期後,我已經積累了足夠的素材,是時候動筆寫作了。於是,我背起行囊,從前線撤下,翻山越嶺,徒步回到了巴基斯坦邊境那座塵土飛揚的小城——白沙瓦。

抵達白沙瓦後,我投宿在記者們常聚的迪恩旅館,打開了 Osborne 電腦。我的計劃是先整理出一份大綱,把所見所聞分門別類歸納出來,然後傳給《芝加哥太陽時報》的編輯,等收到他們的審閲意見,再決定先寫哪一篇。

當然前提是聲學耦合器能正常工作,而此前從未有人嘗試過這樣的操作。最大的難關是那條超過一萬兩千英里的數據傳輸鏈路是否穩定:從白沙瓦到卡拉奇的約一千英里要靠微波信號傳送;接着從卡拉奇出發,數據要跨越六千英里通過衞星傳送至倫敦;再經由五千英里的海底電纜抵達紐約;最後一段則是從紐約到密歇根。

此外,巴基斯坦的電話接線員也充滿不確定性。如果他們在監聽時,聽到的不是人聲,而是刺耳的“嘟嘟”聲,很可能會立刻切斷線路。為了降低風險,我決定先撥通電話聯繫 Marty,再讓他回撥過來,這樣一來,線路便會從美國接入,風險小一些。

4 月 16 日傍晚,我先撥打電話給 Marty,讓他回撥。可就在等待時,意外發生了。旅館的電話手柄比標準尺寸長了足有一英寸,根本卡不進聲學耦合器的橡膠杯內。真是太大意了,我居然沒事先確認房間的電話能否使用。無奈之下,我們只好約定一小時後換另一部電話再試。我立刻把電腦、聲學耦合器、電源濾波器全都塞進包裏,跳上一輛人力車,冒雨趕往一位當地朋友家裏——他家的電話應該可以用。

晚上八點,Marty 準時打來電話。我把聲學耦合器設為發送模式,聽到對方的應答音後,把電話聽筒插進橡膠杯裏,輸入發送文件的代碼。屏幕隨即出現提示:“File Open, Size 68 Sectors, Awaiting Initial NAK.”(文件已打開,大小 68 扇區,等待初始 NAK 信號)

一秒過去了,又一秒過去了……Osborne 依舊沒有反應。我們嘗試調整了各種設置,連續折騰了十幾分鍾,結果仍然毫無反應。也許是當晚的雷雨影響了數據傳輸,總之文件發送失敗了。

第二天清晨,天空萬里無雲。我們再次嘗試,這次居然成功了。終於聽到了 Osborne 磁盤驅動器運轉時發出的嗡鳴聲,既刺耳又悦耳。兩台電腦隔着一萬兩千英里的山川、沙漠和大洋,終於開始交換數據了。先是 1 號扇區,然後 2 號扇區,每個扇區的傳輸都讓人捏了把汗。雖然少數扇區需要重傳,但 68 個扇區的文件最終全部成功傳完。Marty 隨即將稿件轉交給《芝加哥太陽時報》,一切盡在掌控之中。當晚,我就收到了編輯的電傳。

我靠在椅背上,心中涌起一陣輕鬆與滿足。整個過程看似瘋狂,卻在現實中奇蹟般地成功了。

與法新社的暗戰

三天後,我的 Osborne 迎來了一次真正的“實戰”。在一次例行拜訪消息渠道時,我得知了一條令人震驚的消息:一名極為重要的戰俘似乎已經被處決。

我很快意識到,這是條分量極重的新聞,但必須確認消息的可靠性。於是我聯繫了我的朋友 Alain Faudeaux,一位法國新聞社(AFP)常駐巴基斯坦的記者。當時他在伊斯蘭堡,而我在白沙瓦。我們約定,他也可以搶發稿件,但作為回報,他要來到白沙瓦,幫我牽線搭橋,找到可靠的消息源。

到 4 月 19 日下午兩點半,我們已經收集到了足夠的材料,可以動筆寫稿了。Alain 就住在我隔壁的房間,他拼命地在一台古老的手動打字機上敲擊。一場你追我趕的新聞競賽就此展開。

但我擁有的優勢極不公平,Osborne 電腦和聲學耦合器。下午四點半,我就完成了排版整齊的英文稿件。而此刻,Alain 還在修改第二稿,而且不得不用英語寫。要是在伊斯蘭堡,他可以在辦公室的電傳機上直接用法語寫作發往巴黎,但這裏是白沙瓦,所以一會他還得前往公共電傳室,而英文是電傳操作員唯一認可的語言。

我收拾好電腦,向 Alain 道別,他嘴裏嘟囔着幾句難懂的法語。我坐上人力車,趕往朋友家,撥通了電話,再次請 Marty 回撥。線路接通的瞬間,我把整篇報道傳了過去。Marty 則立刻轉發給《芝加哥太陽時報》,編輯部在當地時間上午 9 點半就收到了稿件。當天,我的新聞就刊登在了第二版,比法新社提前了整整五個小時見報!

這篇文章改編自《Osborne -- Behind Guerrilla Lines》(Osborne——游擊隊前線背後的故事),發表於 1982 年 7 月的《Microcomputing》(《微型計算機》)雜誌第 42 至 50 頁,作者就是本文的“我”,David Kline。

回顧“我”在阿富汗前線使用 Osborne 1 的經歷,我們可以看到,便攜式電腦不僅是技術創新,還為新聞報道方式帶來了一次根本性變革。雖然當年的電腦笨重、脆弱,通信線路不穩定、成本高昂,但它讓記者能夠隨時撰稿並將新聞快速傳回編輯部,為戰地報道帶來了前所未有的速度和靈活性。

今天,情況已經發生了巨大變化。筆記本電腦、平板、智能手機、高速互聯網和衞星通信幾乎讓任何地方都能成為新聞中心,不僅是記者,幾乎所有人都可以實時採集、編輯、傳輸信息,報道的時效性遠超以往。

🔚