作為一家金融科技公司的測試負責人,我每天要處理數十個需要加密驗籤的接口。從最開始的Postman,到後來接觸到Apipost,讓我重新思考:我們需要的究竟是一個代碼編輯器,還是一個真正懂測試者的智能工具?

一、當加密需求被Postman的腳本支配

1、密碼字段MD5加密

去年接手支付系統改版時,我遇到了第一個加密需求:所有登錄接口的密碼字段必須MD5加密傳輸。當時團隊大多數人都是使用Postman,於是有了這樣的日常:

// 每天要寫20遍的魔咒

const CryptoJS = require('crypto-js');

pm.environment.set("password", CryptoJS.MD5("123456").toString());

每個新同事看到這一坨代碼都要問:"這個CryptoJS是內置的嗎?為什麼要用toString()?"

問題:

- 每個密碼字段都要手動綁定環境變量

- 新人在不同請求間複製腳本常出錯

- 調試時需要反覆查看控制枱日誌

2、請求體簽名生成

當遇到需要整個請求體參與簽名時,問題變得更復雜了。我們的鑑權規則要求:

- JSON體按key字典序排序

- 用HMAC-SHA256生成簽名

- 簽名放入Authorization頭

於是腳本膨脹成這樣:

// 20行起步的簽名腳本

let body = JSON.parse(pm.request.body.raw);

let sorted = {};

Object.keys(body).sort().forEach(k => sorted[k] = body[k]);

let sign = CryptoJS.HmacSHA256(JSON.stringify(sorted), secret).toString();

pm.environment.set("token", sign);

每次看到滿屏的environment.set就想摔鍵盤

二、Apipost解決方案

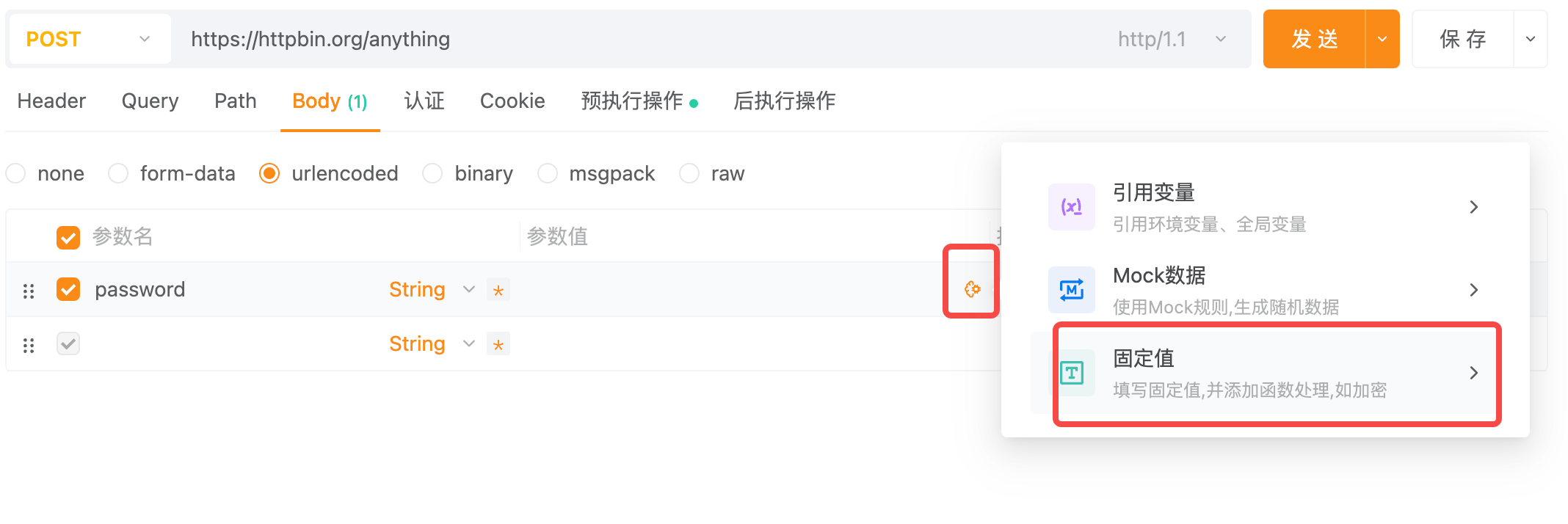

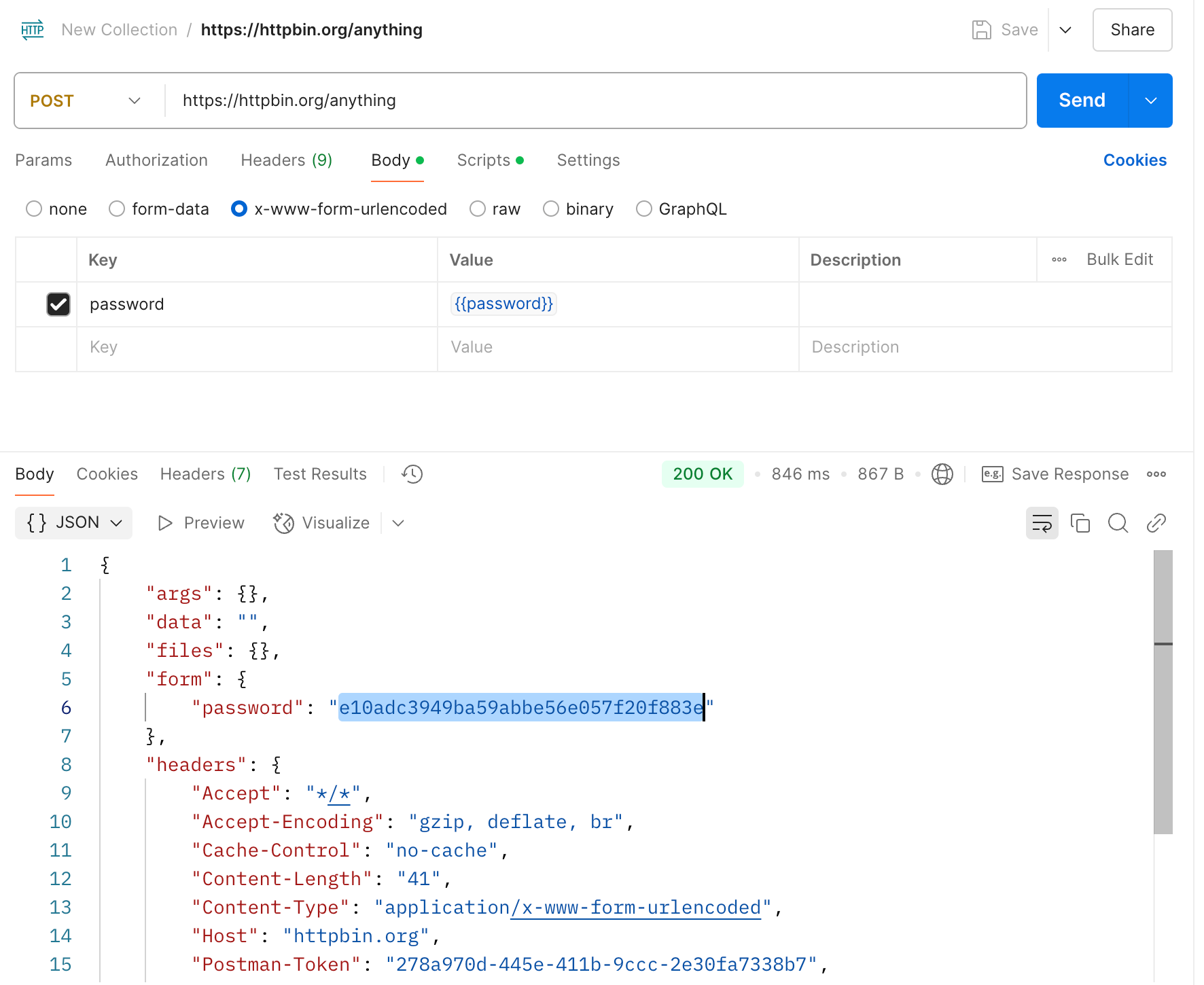

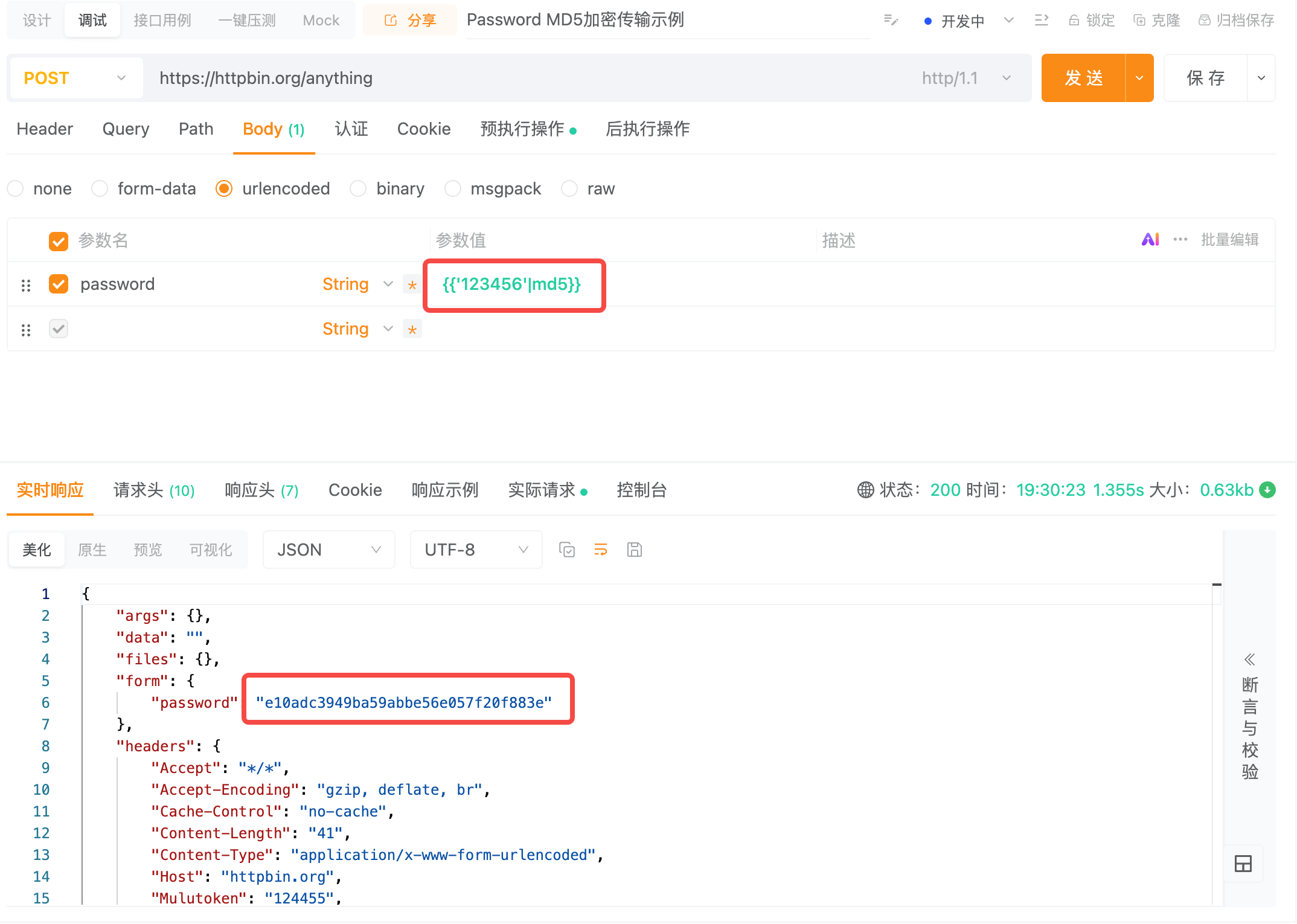

1、可視化加密操作

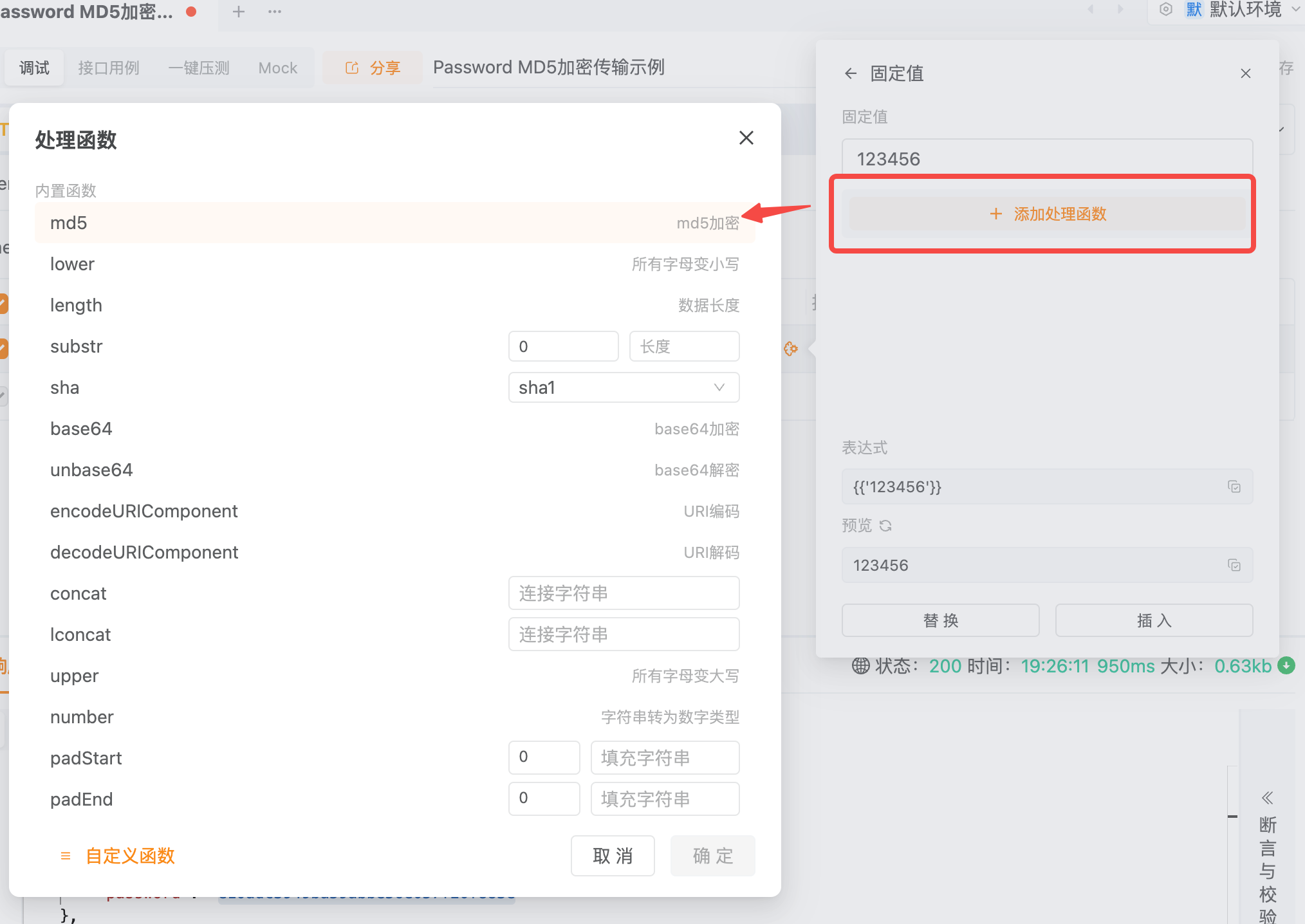

第一次使用Apipost處理MD5加密時,我震驚了:

- 點擊密碼字段旁的圖標

- 選擇【MD5】處理器

- 直接輸入明文

對比體驗:

| 操作步驟 | Postman | Apipost |

|---|---|---|

| 添加加密字段 | 5步+寫代碼 | 3步點擊 |

| 新人學習成本 | 30分鐘 | 3分鐘 |

| 跨接口複用 | 需複製腳本 | 自動繼承 |

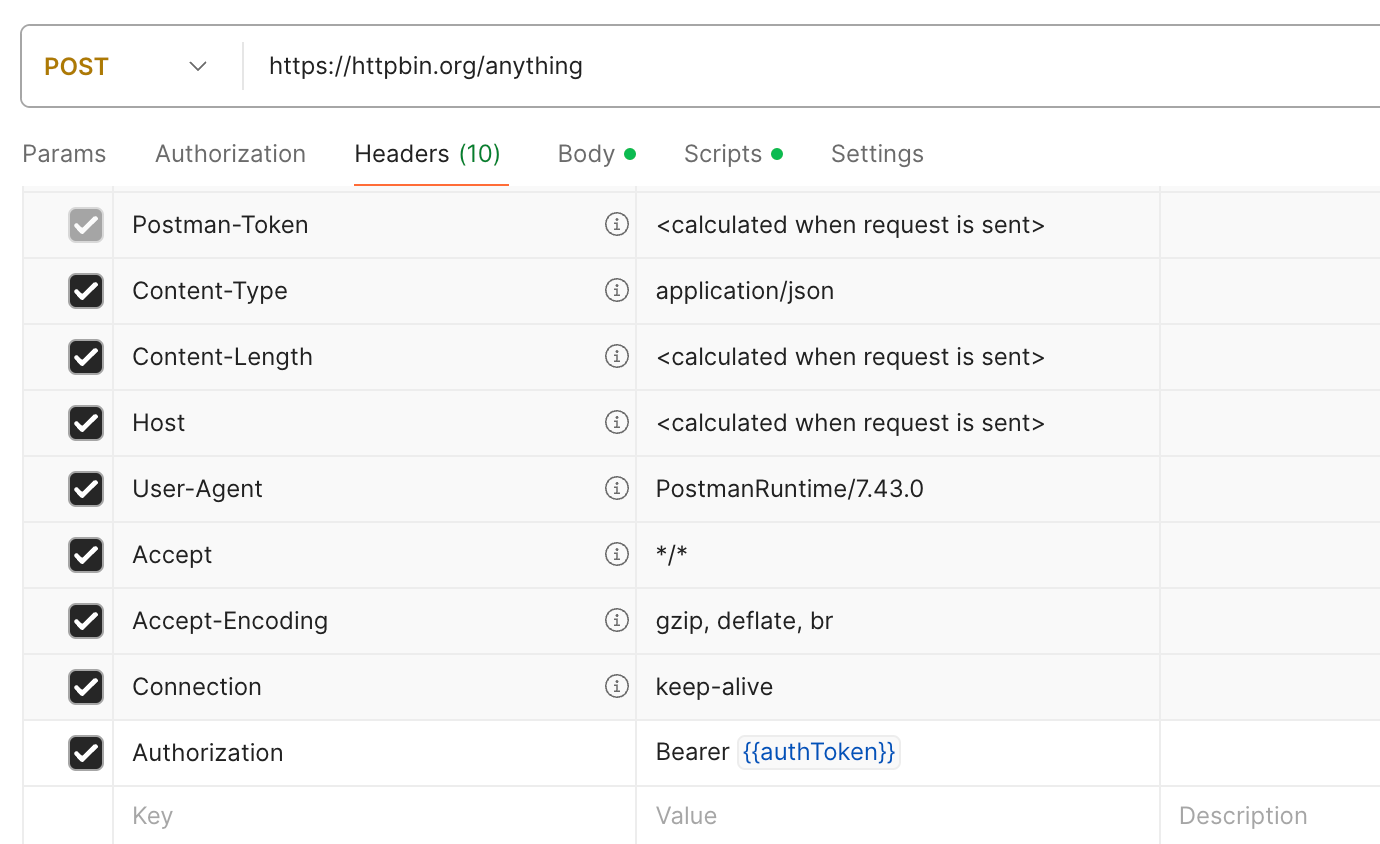

2、 智能簽名生成

當處理複雜簽名時,Apipost的代碼精簡度驚豔到我:

// 同樣的簽名邏輯

let sign = CryptoJS.HmacSHA256(

JSON.stringify(

Object.fromEntries(

Object.entries(JSON.parse(pm.request.body.raw))

.sort()

)

),

secret

);

pm.setRequestHeader("Authorization", sign); // 直接設置請求頭!

不需要環境變量中轉,直連請求頭

3、 協議支持降維打擊

在測試物聯網項目時,突然發現需要調試TCP接口:

Postman:打開官網文檔 → 安裝Node.js → 配置第三方庫 → 調試失敗

Apipost:新建TCP請求 → 輸入IP端口 → 直接發送二進制數據

原來工具的原生支持可以這麼重要

三、為什麼我現在主用Apipost?

1、加密場景效率對比

案例:為10個接口添加timestamp簽名

| 工具 | 操作步驟 | 耗時 |

|---|---|---|

| Postman | 每個接口單獨編寫腳本 + 設置環境變量 + 綁定Header | 45 分鐘 |

| Apipost | 創建全局腳本 + 批量綁定到多個接口 | 8 分鐘 |

2、學習曲線對比

3、 不可逆的體驗升級

自從切換到Apipost後:

- 測試用例編寫速度提升60%

- 新人培訓時間從1周縮短到1天

- 複雜協議調試不再需要切換工具

- 本地數據存儲滿足金融合規要求

四、給不同場景開發者的建議

1、 堅持使用Postman的場景

- 已有成熟的腳本庫和自動化體系

- 團隊完全使用英文界面協作

- 需要深度集成Newman等CLI工具

2、建議切換到Apipost的場景

- 頻繁處理加密/簽名需求

- 需要調試TCP/gRPC等特殊協議

- 團隊中有大量測試新人

- 涉及敏感數據的內網測試

五、思考:工具應該怎樣服務開發者?

通過兩個工具的對比實踐,我認為優秀的API測試工具應該具備:

- 分層設計:既有可視化操作,也開放代碼層深度定製

- 場景感知:自動識別加密需求推薦處理方案

- 協議包容:不強迫開發者為了不同協議切換工具

- 數據主權:允許自主選擇數據存儲位置

很高興看到Apipost正在這條路上快速進化。而作為開發者,我們也要記住:工具是手段而非目的,真正重要的是保持對效率的極致追求。

"好的工具應該像空氣一樣——使用時感覺不到存在,離開時才會察覺窒息。"