在軟件測試領域,測試用例設計是核心技能之一。無論你是手工測試還是自動化測試,編寫高質量的測試用例都是確保軟件質量的關鍵。今天,我們將重温三種最經典的黑盒測試方法:等價類劃分、邊界值分析和判定表,並通過一個常見的登錄功能實例,展示如何將這些方法應用到實際測試工作中。

為什麼測試用例設計如此重要?

在深入討論具體方法前,先思考一個問題:為什麼我們需要系統化的測試用例設計方法?

想象一下,如果測試用例只是隨機設計的,會發生什麼?我們可能會遺漏重要場景,重複測試相同功能,或者浪費資源在無關緊要的測試上。系統化的測試用例設計方法可以幫助我們:

-

提高測試覆蓋率

-

減少測試用例數量同時保持測試效果

-

更有效地發現缺陷

-

使測試過程更加標準化和可重複

接下來,讓我們逐一探討這三種經典的黑盒測試方法。

等價類劃分(Equivalence Partitioning)

基本概念

等價類劃分是一種系統性的測試用例設計技術,其核心思想是將輸入數據劃分為若干個等價類,使得同一等價類中的數據進行測試會得到相同的結果。換句話説,如果程序處理等價類中的一個數據是正確的,那麼它處理該等價類中的其他數據也應該正確。

劃分原則

-

有效等價類:符合程序輸入要求的合理數據集合,用於驗證程序是否實現了預期功能。

-

無效等價類:不符合程序輸入要求的不合理數據集合,用於驗證程序的異常處理能力。

實際應用

假設我們有一個輸入框要求輸入1-100的整數,根據等價類劃分,我們可以將其分為:

-

有效等價類:1-100之間的整數

-

無效等價類:小於1的整數、大於100的整數、非整數

通過這種方法,我們不需要測試1-100之間的每一個值,而只需從每個等價類中選取少量代表值進行測試。

邊界值分析(Boundary Value Analysis)

基本概念

邊界值分析是基於經驗的測試技術,其核心觀點是錯誤更可能發生在輸入域的邊界處,而不是中心區域。這種方法與等價類劃分緊密結合,重點關注邊界條件。

邊界確定

對於任何有範圍的輸入,邊界通常包括:

-

最小值

-

略高於最小值

-

正常值

-

略低於最大值

-

最大值

實際應用

繼續使用上面的例子(輸入1-100的整數),根據邊界值分析,我們應該測試:

-

最小值:1

-

略高於最小值:2

-

正常值:50

-

略低於最大值:99

-

最大值:100

-

剛好低於最小值:0

-

剛好高於最大值:101

經驗表明,邊界值分析能非常有效地發現潛在缺陷,因為開發人員經常在邊界條件處理上犯錯。

判定表(Decision Table)

基本概念

判定表適用於處理多個輸入條件組合決定多個動作的複雜業務邏輯。它能夠系統性地覆蓋所有可能的條件組合,確保不會遺漏任何重要場景。

判定表結構

判定表由四部分組成:

-

條件樁:列出所有輸入條件

-

動作樁:列出所有可能採取的操作

-

條件項:針對條件樁給出的條件進行取值

-

動作項:列出在條件項的各種取值情況下應採取的動作

實際應用

判定表特別適合測試複雜的業務規則,如折扣計算、權限控制等。通過判定表,我們可以確保覆蓋所有可能的條件組合,這是手動選擇測試場景時容易忽略的。

實戰演練:登錄功能測試用例設計

現在,讓我們通過一個常見的登錄功能,展示如何綜合運用這三種測試方法。

功能需求説明

假設我們有一個系統的登錄功能,包含以下規則:

-

用户名長度為6-18個字符,只能包含字母、數字和下劃線

-

密碼長度為6-12個字符,至少包含字母和數字

-

用户有連續登錄失敗次數限制,最多5次,超過則賬號被鎖定30分鐘

-

登錄成功時記錄日誌並跳轉到首頁

-

登錄失敗時顯示相應錯誤信息

等價類劃分應用

首先,我們對用户名和密碼字段進行等價類劃分:

用户名等價類劃分:

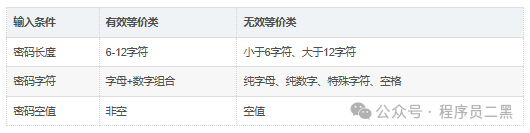

密碼等價類劃分:

邊界值分析應用

接下來,我們對用户名和密碼長度進行邊界值分析:

用户名長度邊界值:

-

剛好低於最小值:5個字符

-

最小值:6個字符

-

略高於最小值:7個字符

-

正常值:12個字符

-

略低於最大值:17個字符

-

最大值:18個字符

-

剛好高於最大值:19個字符

密碼長度邊界值:

-

剛好低於最小值:5個字符

-

最小值:6個字符

-

略高於最小值:7個字符

-

正常值:9個字符

-

略低於最大值:11個字符

-

最大值:12個字符

-

剛好高於最大值:13個字符

判定表應用

現在,我們使用判定表來處理登錄嘗試的各種情況:

登錄判定表:

注意:實際判定表會更復雜,這裏做了簡化以展示基本思路。

綜合測試用例設計

基於以上分析,我們可以設計出一系列測試用例:

用户名測試用例:

密碼測試用例:

登錄場景測試用例:

在API測試中的應用

這些測試設計方法不僅適用於UI測試,同樣適用於API測試。以登錄API為例:

POST /api/loginContent-Type: application/json{"username": "testuser","password": "testpass123"}

我們可以設計相同的測試用例,只是驗證方式從檢查UI變為檢查API響應:

-

測試有效等價類時,期望返回200狀態碼和認證成功的響應

-

測試無效等價類時,期望返回400或401狀態碼和相應的錯誤信息

-

測試邊界值時,驗證API對邊界輸入的處理

-

使用判定表測試不同條件組合下的API響應

在單元測試中的應用

等價類劃分、邊界值分析和判定表同樣適用於單元測試。以用户名校驗函數為例:

def validate_username(username):"""驗證用户名是否合法要求:長度6-18字符,只包含字母、數字和下劃線"""if len(username) < 6 or len(username) > 18:return Falseif not re.match(r'^[a-zA-Z0-9_]+$', username):return Falsereturn True

針對這個函數,我們可以設計以下單元測試:

import pytestclass TestUsernameValidation:# 等價類測試def test_valid_username(self):assert validate_username("validuser123") == Truedef test_username_with_special_chars(self):assert validate_username("user@name") == False# 邊界值測試def test_username_min_length(self):assert validate_username("abcdef") == True # 6字符,最小值def test_username_below_min(self):assert validate_username("abcde") == False # 5字符,低於最小值def test_username_max_length(self):assert validate_username("abcdefghijklmnopqr") == True # 18字符,最大值def test_username_above_max(self):assert validate_username("abcdefghijklmnopqrs") == False # 19字符,高於最大值

測試用例設計的最佳實踐

在實際應用中,結合多種測試設計方法可以獲得更好的效果。以下是一些最佳實踐:

-

先使用等價類劃分,將輸入域劃分為幾個互不相交的子集

-

然後應用邊界值分析,重點關注每個等價類的邊界情況

-

對於複雜業務邏輯,使用判定表確保覆蓋所有條件組合

-

不要忘記無效等價類,它們常常能發現更多的缺陷

-

考慮使用 pairwise 或組合測試技術,當輸入參數較多時,覆蓋所有組合不現實,可以使用這些技術選擇有代表性的測試用例

-

定期評審和更新測試用例,隨着需求變化,測試用例也需要相應調整

總結

等價類劃分、邊界值分析和判定表是測試用例設計中最基礎也最重要的三種方法。它們不僅適用於手工測試,也適用於自動化測試、API測試和單元測試。

通過系統化地應用這些方法,我們可以:

-

用更少的測試用例覆蓋更多的場景

-

提高測試效率和效果

-

更早地發現潛在缺陷

-

建立更可靠的測試過程

測試用例設計是一門藝術,需要測試人員在理解這些基本方法的基礎上,結合具體業務場景靈活應用。只有通過不斷實踐和總結,才能設計出既高效又有效的測試用例,真正保證軟件質量。

希望本文能幫助你重新認識這些經典的測試設計方法,並在實際工作中靈活運用。如果你有更好的實踐經驗或想法,歡迎交流分享!

本文原創於【程序員二黑】公眾號,轉載請註明出處!

歡迎大家關注筆者的公眾號:程序員二黑,專注於軟件測試幹活分享,全套測試資源可免費分享!

最後如果你想學習軟件測試,歡迎加入筆者的交流羣:785128166,裏面會有很多資源和大佬答疑解惑,我們一起交流一起學習!