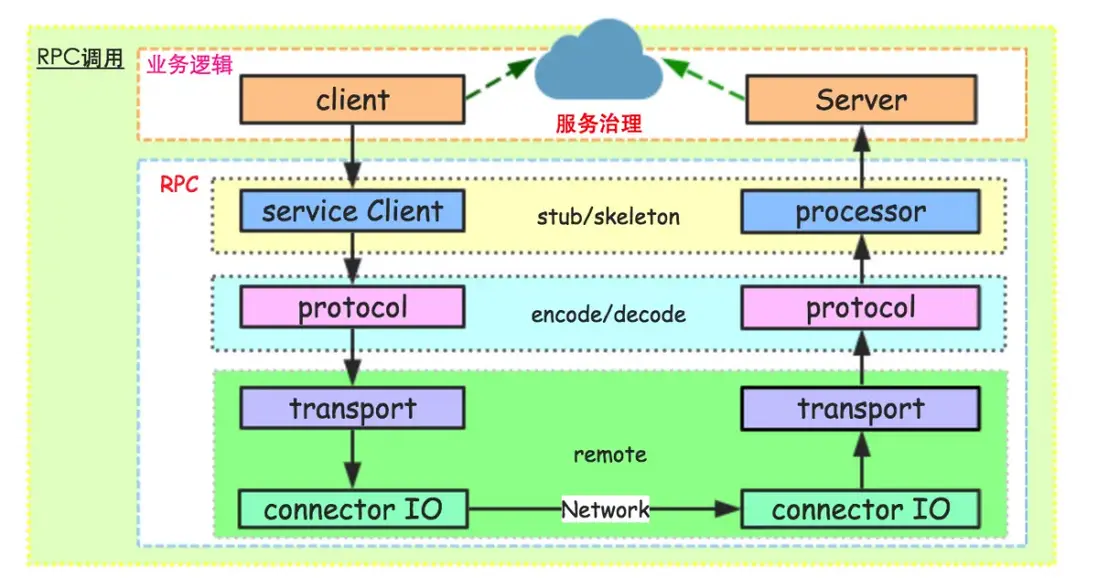

RPC(Remote Procedure Call,遠程過程調用)框架是一種在分佈式系統中常見的通信方式。它允許程序調用位於另一台計算機上的函數或過程,就像調用本地函數一樣。RPC 框架的核心職責是在不同計算機或不同網絡環境中實現程序間的通信和數據交換。

RPC 框架的設計目標在於隱藏遠程通信的複雜性,讓開發者像使用本地對象一樣方便地使用遠程對象。這種設計可以大幅簡化分佈式系統的開發流程,因為開發者不需要關注網絡通信的細節,如數據的序列化/反序列化、網絡連接管理、錯誤處理等。

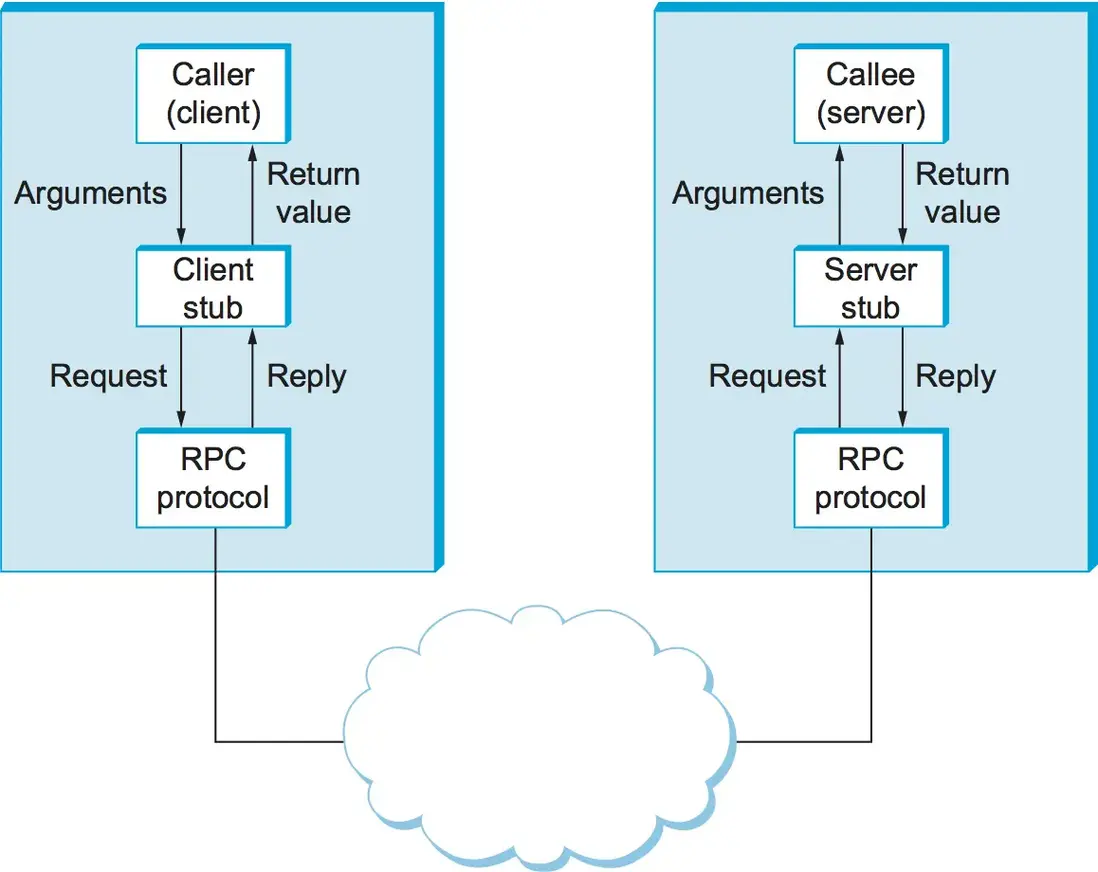

在 RPC 調用過程中,客户端發起一個遠程調用請求,這個請求包含了要執行的函數名和需要傳遞的參數。RPC 框架在客户端會將這個請求轉換成一個網絡消息,然後通過網絡發送到服務器端。服務器端接收到這個消息後,RPC 框架解析消息,找到對應的函數,執行函數,並將結果返回給客户端。

RPC 框架的主要職責可以分為幾個部分:

- 接口定義語言(IDL):大多數 RPC 框架提供一種接口定義語言來定義在客户端和服務器端之間交互的方法和數據結構。IDL 定義的接口被用來生成客户端和服務器端的代碼樁(stubs)和代理(proxies),這些代碼負責發送請求和接收響應。

- 序列化和反序列化:在網絡中傳輸數據需要將對象轉換為字節序列的過程,這稱為序列化。接收方需要將字節序列還原為對象,這稱為反序列化。RPC 框架負責這兩個過程,確保數據正確地在網絡間傳輸。

- 網絡通信:RPC 框架管理網絡連接,包括建立連接、發送請求、接收響應以及處理網絡錯誤等。

- 錯誤處理和異常管理:RPC 框架需要能夠處理網絡錯誤、遠程服務錯誤等,並將這些錯誤信息傳遞給客户端。

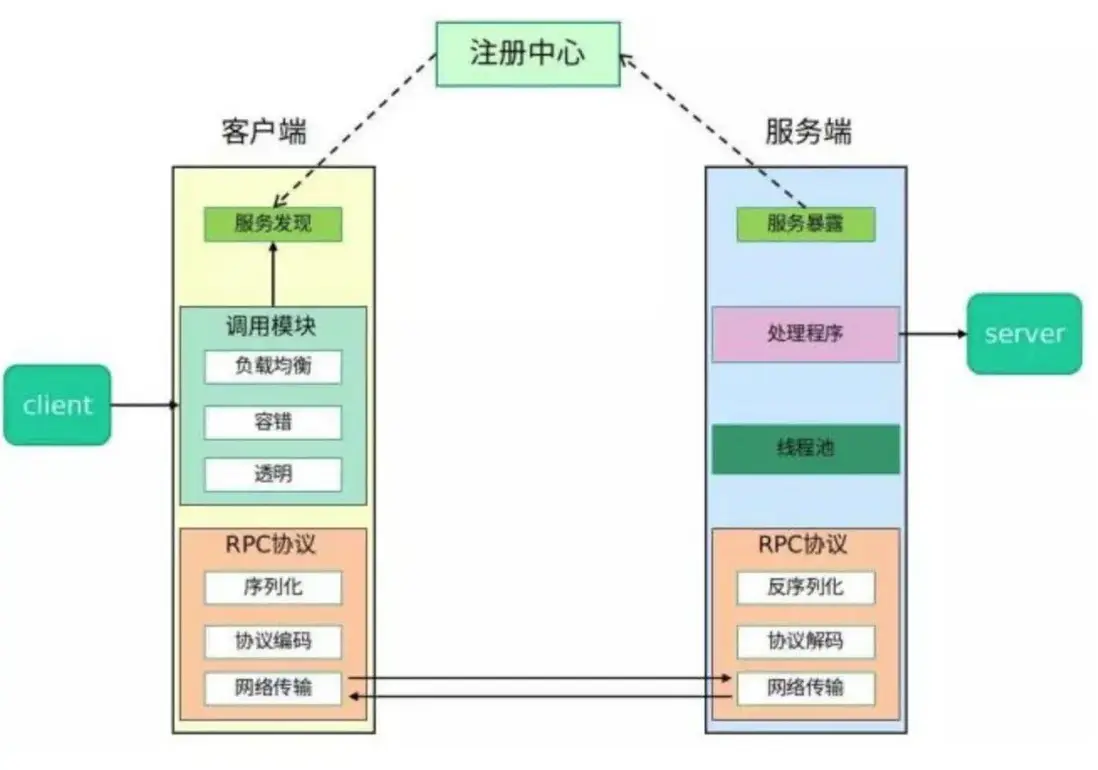

- 服務發現和負載均衡:在大型分佈式系統中,RPC 框架可能還包括服務發現的功能,幫助客户端找到可用的服務器端實例。同時,也可能包含負載均衡的機制,以優化系統的性能和資源利用率。

為了更具體地理解 RPC 框架,我們可以舉一個例子:假設有一個在線購物系統,其中包括一個用户服務和一個訂單服務,它們部署在不同的服務器上。用户服務需要調用訂單服務來獲取用户的訂單信息。在沒有 RPC 框架的情況下,用户服務需要了解訂單服務的網絡地址、數據格式、通信協議等,然後通過網絡發送一個請求來獲取數據。這個過程包含了許多細節,如數據序列化、網絡編程等。

使用 RPC 框架後,開發者只需要定義一個接口,説明用户服務調用訂單服務的方法和參數。RPC 框架負責生成客户端和服務器端的代碼,管理網絡通信,處理數據序列化和反序列化等。這樣,用户服務只需要簡單地調用一個本地方法來獲取訂單信息,而所有底層的網絡通信細節都由 RPC 框架處理。

總結來説,RPC 框架極大地簡化了分佈式系統中服務間通信的複雜性,讓開發者可以專注於業務邏輯的實現,而不是網絡通信的細節。通過抽象化遠程調用的過程,RPC 提升了開發效率,使得分佈式系統的開發更加容易和高效。

設計一個 RPC(Remote Procedure Call,遠程過程調用)框架是一個複雜且詳細的過程,涉及多個層面的考慮,包括網絡通信、數據序列化/反序列化、服務註冊與發現、負載均衡、錯誤處理和安全性等。接下來,我將詳細介紹設計 RPC 框架的各個方面。

網絡通信

在 RPC 框架中,網絡通信是最基礎的部分。設計時需要考慮使用哪種網絡協議(如 TCP 或 HTTP),以及如何管理網絡連接。網絡協議的選擇會影響 RPC 框架的性能和可靠性。例如,TCP 是一種可靠的協議,適用於要求高可靠性的場景,而 HTTP 是更通用的、基於文本的協議,可以輕鬆穿過防火牆和代理服務器。

示例

假設我們設計的 RPC 框架基於 TCP 協議。在這種情況下,我們需要實現一個 TCP 服務器來監聽客户端的連接請求,並處理這些請求。服務器接收到連接後,會為每個客户端請求創建一個新的線程或使用線程池來處理,以提高系統的吞吐量和響應速度。

數據序列化和反序列化

數據序列化是將對象轉換為可以在網絡中傳輸的格式的過程,而反序列化則是將傳輸的數據還原為對象的過程。RPC 框架需要選擇一種有效的序列化機制,以保證數據傳輸的效率和可靠性。常見的序列化格式包括 JSON、XML 和 Protocol Buffers 等。

示例

在我們的 RPC 框架中,可以使用 Protocol Buffers 作為序列化機制。它是由 Google 開發的,具有高效、緊湊的特點。開發者需要定義 .proto 文件,描述需要序列化的數據結構。RPC 框架將利用這些定義生成相應的序列化和反序列化代碼。

服務註冊與發現

在微服務架構中,服務註冊與發現是必不可少的部分。RPC 框架需要提供一種機制,允許服務在啓動時註冊自己的網絡地址,並允許客户端發現這些服務的地址。

示例

我們可以利用像 ZooKeeper 或 Etcd 這樣的分佈式協調服務來實現服務註冊與發現。每個服務在啓動時將自己的地址和端口註冊到協調服務中。客户端通過查詢協調服務來發現需要調用的服務地址。

負載均衡

負載均衡是確保系統平穩運行的重要機制,特別是在面對高併發請求時。RPC 框架應提供負載均衡機制,如輪詢、隨機、一致性哈希等,來分配客户端請求到不同的服務器。

示例

在我們的框架中,可以實現一個簡單的輪詢負載均衡器。這個負載均衡器維護一個服務地址列表,並按順序將客户端請求分配到不同的服務實例。

錯誤處理和異常管理

在分佈式系統中,處理網絡錯誤和遠程服務的異常是不可避免的。RPC 框架需要能夠捕獲這些錯誤和異常,並將其傳遞給客户端,以便進行適當的錯誤處理。

示例

當遠程調用發生錯誤時,比如網絡異常或服務端處理失敗,我們的 RPC 框架應該捕獲這些異常,並將異常信息封裝成一個特定的錯誤響應返回給客户端。客户端收到錯誤響應

後,可以根據錯誤類型進行重試、記錄日誌或者執行其他錯誤處理邏輯。

安全性

安全性是設計 RPC 框架時的另一個重要考慮。需要確保數據在傳輸過程中的安全性和服務訪問的授權。

示例

我們的框架可以通過實現 TLS/SSL 加密來保證數據傳輸的安全性。此外,還可以引入身份驗證機制,如 OAuth 或 JWT,來控制對服務的訪問。

示例 RPC 框架設計總結

綜合上述元素,一個完整的 RPC 框架設計會包括以下幾個主要部分:

- 網絡通信層:基於 TCP 或 HTTP 協議實現客户端和服務端的通信。

- 序列化/反序列化層:採用高效的序列化機制(如 Protocol Buffers)來處理數據的編碼和解碼。

- 服務註冊與發現機制:利用分佈式協調服務(如 ZooKeeper)來管理服務的註冊和發現。

- 負載均衡:實現輪詢或其他算法來分配請求負載。

- 錯誤處理:在客户端和服務端實現異常捕獲和處理機制。

- 安全性:通過 TLS/SSL 加密和身份驗證保障通信和訪問的安全。

設計 RPC 框架是一個複雜且需考慮眾多因素的任務。上述各部分需要緊密協作,確保 RPC 框架既高效又可靠。隨着技術的發展和業務需求的變化,RPC 框架的設計也會不斷進化,以適應新的挑戰和需求。