本文是在「小僱·全國自由職業者大會·杭州站」上進行主題分享的演講稿,現場實際演講時有部分出入。演講用 PPT 可查看 https://a66c4lvoi8.feishu.cn/slides/HUe9sqdlol9dGTd51zXcbX9Pnoh。

哈嘍,大家好!

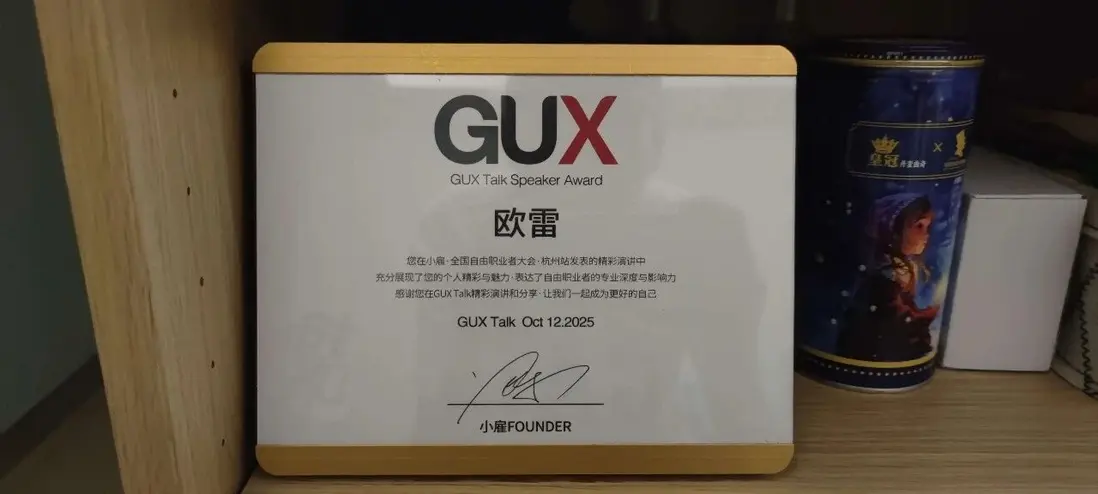

我叫歐雷,是個 35+ 的自由職業者。

我是雙魚座,MBTI 簡單測過幾次,是 INTJ。

説這些呢,是為了讓大家快速地對我的特點建立起基本認知。

今天我給大家分享的是自己的親身經歷——《典型程序員跨界做在地社區是怎樣一種體驗?》。

每當與新的人建立連接時,我都得介紹下自己是幹什麼的,也就是做什麼職業,恰如此時此刻。

以 2023 年為界,我對自己職業的介紹可以説分成了兩個版本。

在 2023 年年初之前的十多年,我是一名在安防、在線教育、汽車電商、低代碼平台、財税等領域公司做過牛馬的「前端工程師」。

那時,我是個很「典型」的程序員,比如:

- 有些「唯技術論」傾向,幾乎只追求技術層面的成長;

- 不善言辭,現實中不太愛與他人交流,常獨來獨往;

- 注重邏輯和效率,關注事情是否合理,總與人一言不合就開懟。

等等等等。

隨着待的公司多了,讓我發現工作中技術層面的東西反覆就那麼點內容,極難有所長進,索然無味。

當我在技術層面失望了後,眼裏突然就能看到其他的事情了,比如人的問題、組織制度的問題。

與此同時,作為牛馬的我開始覺醒,被封印的對自由渴望的基因在騷動,在格子間裏坐着就是在被精神凌遲。

終於,在 2023 年年初,我得以解脱!

從這時起,我以「數智生活領域獨立開發者」自居。

這一年中擺過攤兒,做過前端開發兼職,令我變得更有韌性,能跳出純牛馬思維考慮事情,還敞開自己主動與他人接觸交流,並決定不再找坐班的全職工作。

在 2024 年,機緣巧合下開始了一段遠程辦公的全職工作經歷,於今年六月底結束,幹了不到一年。

這段經歷讓我明白遠程工作也並非想象中那麼自由、美好,實際上工作時間更不可控。

既然無論是坐班還是遠程都不合我心意,並且真心受夠了做牛做馬,那就發誓此生絕不再打工!

聽到這,想必大家會覺得我這「獨立開發者」跟自己認知中的出入挺大的,對吧?

那麼,接下來就説説我對「獨立開發者」的理解。

首先,無論實際是在做什麼,「獨立開發者」的核心是在精神、人格層面的獨立性。

即便仍在出售時間受僱於人,但在心理上是將對方視為平等的合作對象,而非高自己一等壓迫者。

更直白點説,就是敢於掀桌子,自己可以選擇是否掀桌子。

實際上,這應該是自由職業者、創業者的基本特性。

對於獨立開發者來説,出售時間只能算是過渡手段,構建自己具備複利效應的軟件產品才是正道。

當然,我在這方面也有自己的探索,主要集中在數智生活領域,從個人與家庭場景切入,如:

- 從本地個人知識庫到個人網站的個人知識管理體系;

- 將家庭各方財務、人際關係等信息統一管理與查看的系統。

剛才有説道,我在六月底結束了此生最後一段全職工作經歷,併發誓絕不再打工,而是將時間和精力全部貢獻給個人事業,也就是做數智生活領域的產品。

在七月份參加 AdventureX 時,跟幾個熟人較深度地交流了我做的事情,發現要表達我的想法得進行大量的解釋,並且他們還未必理解。

這也許是在告訴我——就算從個人與家庭場景切入在方向層面不是錯誤,但在基建層面和市場層面還不成熟,近幾年難見成效。

但當時我也別無選擇,打算先把更容易被人理解的、之前做了一部分的個人知識管理工具給弄好推一波試試看效果。

上面所説的,其實就是幾乎每個獨立開發者都得面對的問題——

是要先開發自己想弄的或解決自己問題的軟件,然後再匹配市場需求?

還是先找到市場需求,去針對性開發軟件?

前者很容易難以賺到錢,成為他人眼中的「自嗨」,而我依然選擇這條路。

有過遠程工作經歷的我知道,就算自己很內向,長期獨自在家辦公也會有種孤獨感。

我想要時不時地走出去,與別人進行面對面的交流。

尤其是開始全職打造自己的產品了,更要時常跟別人討論,接受來自外部的想法和潛在用户的反饋。

如果是在良渚生活,想找到符合條件的人,只要去杭一末、良渚同心薈、706 良渚、良渚暖村等地就好了。

可我是在富陽銀湖生活啊,去良渚單程就要一兩個小時,實在是太遠了!

家門口難道就沒有像良渚那些地方的場所嗎?!

類似的想法不止一次出現——

去年 11 月在黃山參加「第二屆數字遊民大會」時冒出過。

今年六月到良渚同心薈參加 BuilderUp 後也冒出過。

作為工程師的我,既然認定這是個「問題」,那就要解決它!

基本思路則是,先找找看是否已有合適的解決方案,若是沒有就去創造出來!

我通過搜索引擎和小紅書等進行初步搜索,並沒找到已存在符合需求的社區或其他類型組織。

那麼,我只好去搞一個出來了!

7 月 31 日,發了篇召集銀湖在地自由職業者的筆記,爆了。

過了沒到一週,發了篇階段小結和對「銀湖自由社區」初步構思的公眾號文章,又爆了。

這兩篇文字所帶來的流量,讓我迅速將幾百人聚集在羣裏。

與此同時,還被政府、其他社會組織等的負責人關注到並建立了連接。

本來只是想拉個羣后就不投入過多時間精力而任其自由發展。

可這麼多的正反饋彷彿是在用力拍着我的臉,好令我清醒過來:

嘿,蠢貨!你現在應該立刻、馬上轉方向去做社區,而不是什麼個人與家庭!

思索一番後,我醒了!

誰説「獨立開發者」只能去做軟件產品的?!這不是自我設限嗎?!

之前有個同為程序員的人找我交流,説自己做獨立開發不知道具體要做什麼,當時我就回答他:

別把自己侷限在軟件開發上,要看自己的綜合能力可以解決什麼問題,靠這解決了別人的問題,就能依此賺錢,軟件可以是其中的一個環節。

我轉去做社區,也是同樣道理——

有那些正反饋,證明「銀湖自由社區」是有需求羣體的,而我努努力,是可以嘗試去滿足他們需求的,那我為啥不去試下呢?

並且,做社區並未偏離我的個人事業和人生規劃的主線,反而是在鋪路!

隨後,經過羣內投票表決,作為「銀湖自由社區」的「銀湖創聯」正式成立了!

下面就簡單介紹下「銀湖創聯」是個怎樣的社區。

社區的性質是:

- 非營利組織——提供公益、平價的產品和服務,收入僅用於社區可持續發展;

- (類)去中心化自治組織——社區成員共治,擁有激勵機制,按共識度、貢獻度、參與度等劃分治理層級。

從定位上看——

它是以青壯年為主的銀湖在地共創社區——鼓勵大家積極發揮主觀能動性,通過與他人分享想法、觀點以激發合作,整合資源共同創造共同獲益。

也是個體覺醒者的孵化器與助推器——讓未覺醒者通過引導將自己喜歡、擅長的事變為個人事業,令已覺醒者藉助社區的資源積累和網絡效應等使個人事業發展得更好。

還是銀湖人民的精神家園——通過豐富的活動充實在地人民的精神生活並拉近鄰里間的距離,提供各類便民服務讓在地人民的生活更為方便省心,這些都能夠提升人們生活幸福感,有益於構建和諧社會。

社區主要面向兩類人羣:

- 已有個人事業的人,即自由職業者、創業者;

- 在探索個人事業、副業的人,包括待業人員、通過坐班或遠程辦公的打工人,以及在校生。

目前的基礎設施有:

- 線上社羣——有微信羣和小紅書羣,其中微信羣是主要陣地,小紅書羣是因平台限制而建的「緩衝區」;

- 線上配套——有用於宣傳的官方微信公眾號、小紅書賬號,用於信息沉澱與共享的飛書知識庫;

- 線下空間——無自有的固定空間,使用黨羣服務中心、自願開放的私人住宅客廳、合作的工作室或商家店鋪等作為社區活動場所。

社區成立至今已兩月有餘,取得了如下成果:

- 線上社羣成員數 318 人(微信羣 + 小紅書羣,未去重);

- 線下活動舉辦數 11 場(8 場主辦 + 3 場合作);

- 線下空間可用數 7 個。

開闢了兩個活動系列:

- 非確定嘮嗑兒——社區每週固定活動,週三或週四舉辦,大家在位於銀湖創新中心的瑞咖啡或其他合作場地一起暢聊,在增加彼此瞭解的同時,看能否碰撞出新項目、新合作的火花,已經舉辦 4 期;

- 一起去走走——每月至少一次的户外活動,可以是徒步、騎行、露營等,已經舉辦 3 期,都是在銀湖界內爬山。

目前來看,對我來説做在地社區最大的幾點挑戰在於:

- 與真實的人打交道的能力嚴重不足,與跟電腦打交道相比,複雜和困難得多了;

- 活動的策劃組織和控場能力亟待加強;

- 作為一個 I 人,較長時間説話很容易能量耗盡;

- 社區可持續發展的飛輪尚未形成,仍在探索階段。

這期間我也有些收穫成長:

- 作為社區當前的運營者和決策者,做事應當儘可能客觀公正地去平衡;

- 即時溝通表達能力有所提升,説話沒以前那麼磕磕巴巴,在説的時候思路更加條理清晰;

- 由於做在地社區算是換了個領域從零開始,有很多需要學習瞭解的事情,大大拓寬我的知識面;

- 更關心當地政策、其他組織等的相關信息,看是否有助於社區發展;

- 對自己生活的地方更加了解,連接得更深了,幸福感也就更高了。

之後我會在不斷的學習與練習中彌補自己的短板,同時也找更擅長和適合的同路人進行合作。

做「銀湖創聯」這在地社區的價值點主要有:

- 解決「主流的人生活法正在崩塌」和「人與人之間的疏離感」這兩大當下社會問題,重構「人生」與「附近」;

- 探索有別於大平台壟斷的基於社區的本地生活服務新範式;

- 進行「元宇宙」落地實驗。

這些都是比較「大」的事情,接下來要做的較為具體的是與構建生態網絡有關的:

- 與能激發社區活力的自由職業者、創業者開展共建共創合作;

- 與可以賦能社區的政府組織、其他社會組織等進行合作;

- 建設社區的飛書知識庫,更進一步的話就開發網站系統。

典型程序員跨界做在地社區,艱難而痛並快樂着——這就是我的體驗!

感謝大家傾聽我的分享!

本文其他閲讀地址:微信公眾號